共產黨員 馮廷珍

馮廷珍,女,雨城區晏場鎮晏場村村民,1931年4月出生,1951年12月加入中國共產黨。作為晏場鎮當時為數不多的黨員,馮廷珍自加入中國共產黨以來,一直用實際行動踐行著黨員的初心與使命,用一生堅守“黨性”,樹立起了黨員的先鋒形象。

機會應該留給最適合的人

1931年,那時的中國還處于戰火紛爭中,不說別的,多少家庭連飯都不一定能吃得飽,馮廷珍便是在那時出生的。家里窮,上不起學,一輩子沒認識幾個字是她最大的遺憾。“舊社會我們是最受苦、最受累、最慘的。”馮廷珍說。

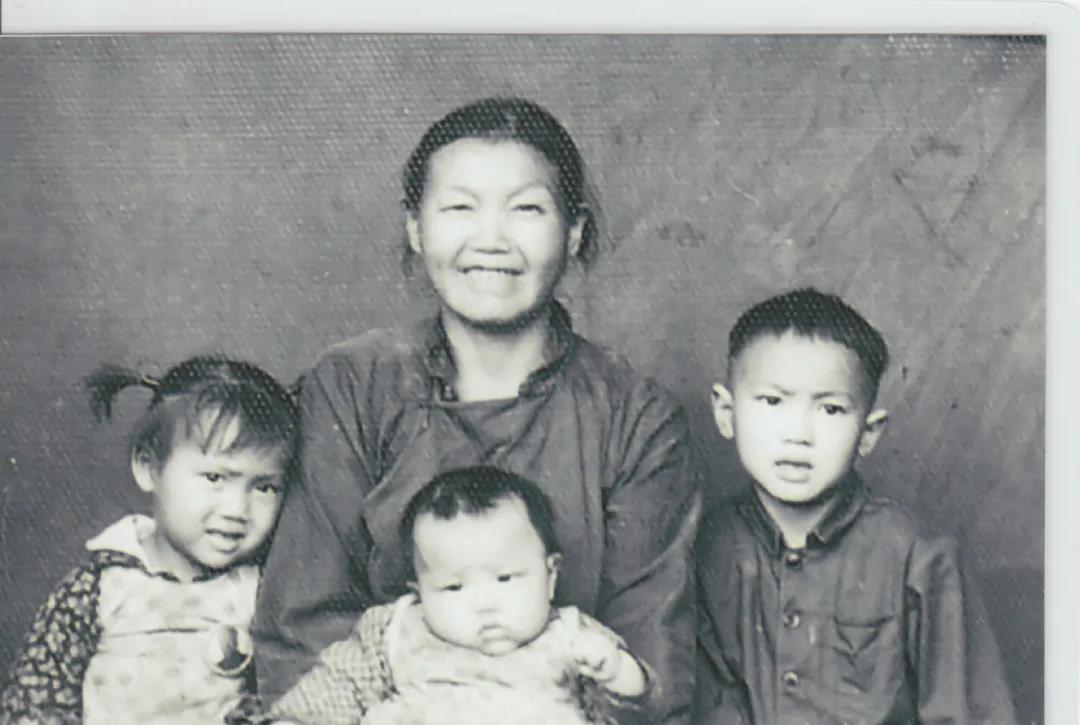

1951年,年僅20歲的馮廷珍在兩名南下干部的介紹下入了黨,入黨后,組織派給她的第一件事兒就是發展黨員,“入黨三天我就發展了三名黨員”馮廷珍驕傲地說。雖然不識字,但馮廷珍憑著一股子沖勁兒成功完成任務。不管干什么,有多困難,她都不怕,只知道“悶頭干”。文化不高,就一股腦兒背下來,各種政策她都熟記于心。“共產黨領導我們好,新社會共產黨來領導,有吃有穿的了我就高興,所以不管白天黑夜,只要有工作我就干,還要極力的干。”說著,馮廷珍忍不住抹了把眼淚,一個勁兒說著“共產黨好,沒有共產黨就沒有我們家”。

馮廷珍的勤勞和努力被看在眼里,不久,組織上為她安排了學習班和一份更好的工作,“我的名字都報上去了,但每天要忙到宣傳政策、組織開會,又寫不來字,我怕把人民的工作搞不好,就悄悄把我自己名字劃掉了。我家老頭子都不知道我放棄了這么好的機會。”馮廷珍說,雖然機會難得但她覺得應該讓更適合的人去。

是優秀黨員 也是“失職”的母親

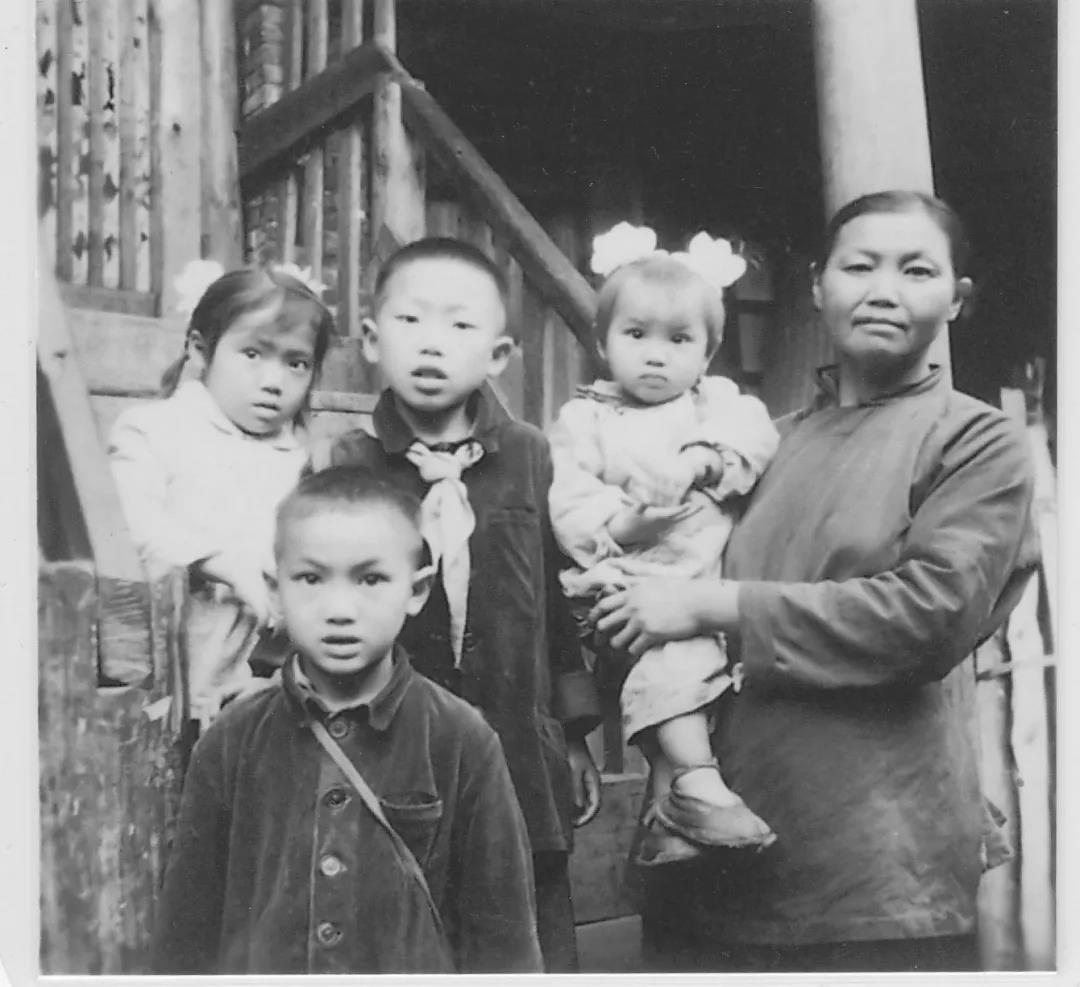

作為一名黨員,馮廷珍無愧稱號,但作為一名母親,她卻沒能給年幼的子女更多的關愛。“以前基本都是小哥帶我,但我經常故意和我哥打架,其實就是希望我媽能回來看我,給我煮頓飯吃。晚上就算熬不住了也要等我媽,看到外面的有火把的光我就曉得是我媽回來了。”回想起小時候的事,馮廷珍的小女兒陶玉蘭依然有些激動,她說,平時很難看到母親待在家里,只能聽到每天早上鄰居叫她出工的聲音。白天她在田間勞作,晚上去開會、組織學習,有時候趁著中午休息的空兒,還要給群眾傳達前一天晚上開會的內容,在家根本看不到人。

曾經埋怨過母親,但長大后馮廷珍的子女卻一直以黨員母親而自豪。“我媽一輩子受了太多苦,四十多歲就積勞成疾,但她從不抱怨,永遠都把自己的黨員身份放在第一位,真的是我最好的榜樣。”陶玉蘭說,從小馮廷珍就教育幾兄妹“有大家才有小家”,而她也一直是這么做的。不管是左鄰右舍發生糾紛還是哪里有困難,馮廷珍總是第一個站出來,所以大家都產生了一種“有困難找馮廷珍”的意識。雖然自己家也不富裕,但每當有鄰居來借米時,她絕不會推辭,還總是會裝的滿尖,有一次年幼的陶玉蘭舍不得裝那么多,便偷偷把米削了尖,馮廷珍看到后呵斥了她一頓,“誰家沒有個困難的時候,要不是沒辦法了誰會找別人借,去裝滿。”

紅心向黨,黨性永存心中

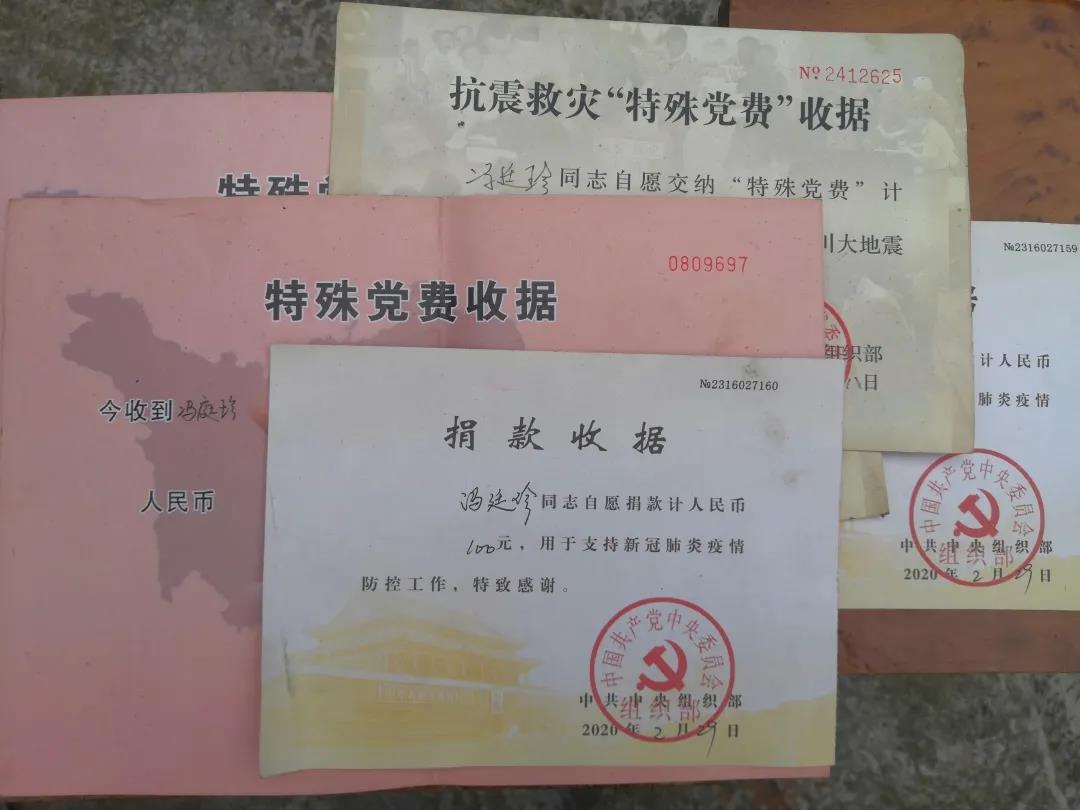

馮廷珍今年90歲高齡了,但她始終關心黨的事業,保持老黨員的優良傳統和樸素作風,將黨員職責銘記于心。每當聽說村里、鎮上有黨員大會時,就算腿腳不便,她也會讓大女兒騎著三輪車載著她去。遇到災難,也總是竭盡全力發揮自己的力量,抗震救災“特殊黨費”、抗擊新冠肺炎疫情捐款......一沓收據,一個承諾,一生踐行,便是馮廷珍對“黨員”二字作出的最好詮釋。

有馮廷珍帶頭,老伴陶松貴也于1958年加入了中國共產黨,還曾被評為“優秀共產黨員”。在夫妻倆的影響下,幾個子女也都積極入黨。“我老了,不能工作了,但我的子孫后代,我都喊他們要勤快,要更加努力的工作,要把共產黨一直跟到底。因為有共產黨的領導,我們才有吃有穿的,才會有我們一大家人,共產黨永遠都是為了我們窮苦農民的。”馮廷珍說。

(圖文:黃雅凡 、部分圖片由受訪者提供)

四川法制網

四川法制網

法治文化研究會

法治文化研究會

川公網安備 51010402001487號

川公網安備 51010402001487號