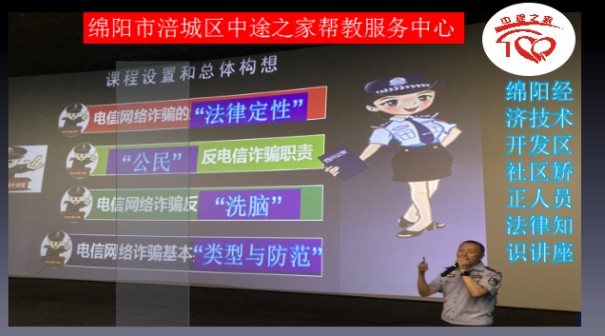

為使社區矯正人員“不被騙”“不騙人”,盡快回歸社會,2024年5月9日、5月20日,綿陽市涪城區中途之家幫教服務中心邀請中國犯罪學會犯罪預防專業委員會常務理事、四川省犯罪防控研究中心研究員、四川藍新城鄉社區建設研究中心智庫專家、四川省“百名法學家百場報告會”法治宣講團成員、綿陽市公安局涪城區分局三級高級警長謝平先后游仙經濟試驗區、綿陽經濟技術開發區開展“反電信詐騙”專題法律宣傳,所在地社區矯正工作人員、社區矯正人員220余人參加活動。

綿陽市涪城區中途之家幫教服務中心在分析社區矯正人員時發現,隨著國家打擊網絡電信詐騙犯罪力度加大被社區矯正對象涉嫌電信網絡犯罪特別是“幫信”劇增,如何讓社區矯正人員不走回頭路盡快回歸社會,與社區矯正主管部門協商后精心籌備反電詐法律宣講活動。

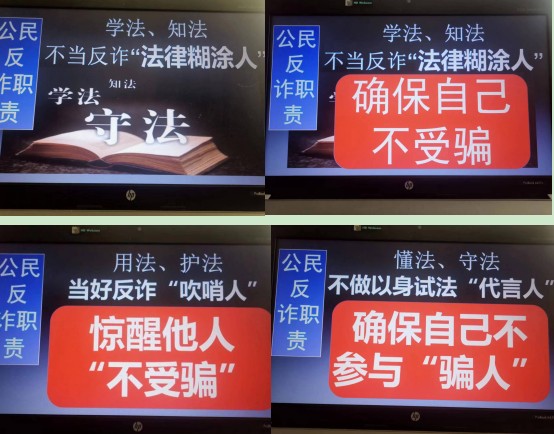

法律宣傳活動中,教員充分運用對反電信詐騙法的最新研究成果,結合具體法治故事,從電信詐騙的“法律定性”、“公民”反電信詐騙責任、電信詐騙反“洗腦”、電信詐騙基本“類型與防范”四個板塊進行交流和討論。

宣講活動中,在課前征得同意基礎上教員讓因電信網絡詐騙受到處理的社區矯正人員“以案說法”。什么普法方式效果最佳?就是自己遇到麻煩,對法律知識的需求更強烈、印象最深刻。在此基礎上,教員分析了電信網絡詐騙犯罪被害人的被害過程,特別提示到在被“洗腦”后“主動”“自愿”被害經歷,從“心動”到“行動”的被害路徑。正如在冒充公檢法詐騙中,被害人被騙并非是因為看到假警官證、假通緝令、假最高檢網站及改號電話號碼,虛假的司法道具只是輔助被害人深度卷入詐騙劇情的工具,而引發被害人產生“恐懼”心理,進而控制其思想和行為才是詐騙既遂的關鍵。

四川法制網

四川法制網

法治文化研究會

法治文化研究會

川公網安備 51010402001487號

川公網安備 51010402001487號