15處碉堡遺跡,6處戰壕遺跡,3公里山路,16余萬元經費,200余人投工投勞、捐資捐物,6年鍥而不舍,77歲高齡。這一串數字的背后是雅安市雨城區八步鎮八步村黨員張怡華以初心為燈,全力守護“紅色”資源,傳承紅色精神的故事。

老驥伏櫪 志在千里

排除萬難尋初心

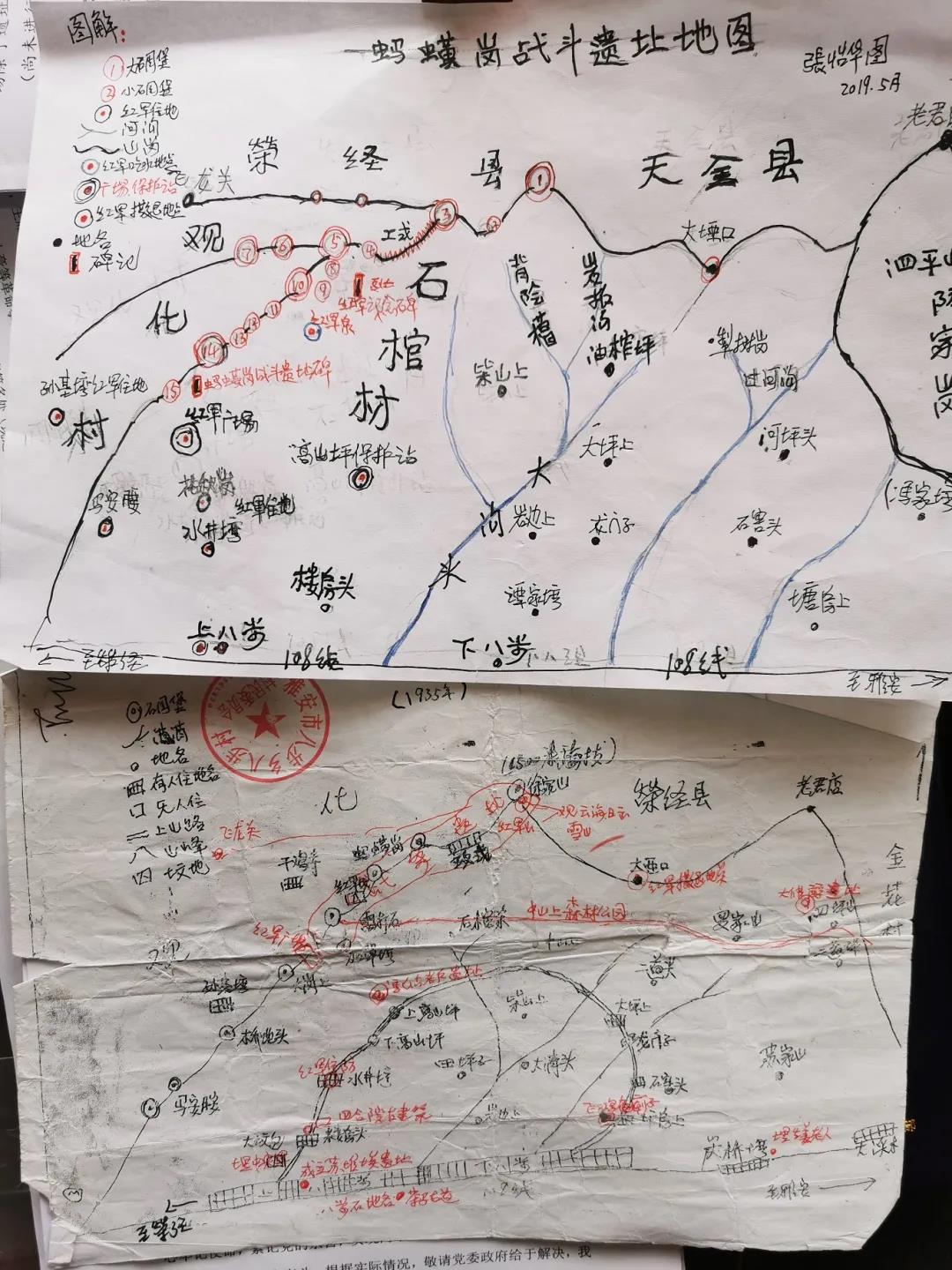

2015年,時年71歲的張怡華有了一件心事。他時常回憶起兒時聽長輩講過的紅軍在八步鎮戰斗的故事,但是村里知情的老人已經越來越少,流傳下來的故事也越來越少。村里的革命故事伴隨著張怡華的一生,也影響著他的一生,思量了好久,他做了一個對自己晚年影響深刻的決定。他要收集80年前(1935年)有關紅軍在八步鎮螞蟥崗一帶戰斗的歷史資料和相關線索,用來“教育后人,告誡他們不能遺忘歷史”。

據雅安市地名辦公室1986年版《地名與名勝》“八步鄉篇”中載“1935年11月15日,紅軍團長張才千率領營長張百濤從天全縣翻老君山、朱家巖占領八步、紫石。農民高樹宣帶頭動員群眾,支援紅軍,被選為鄉蘇維埃主席。石缸、紫石、白云三個村成立村蘇維埃,組織游擊隊,教唱革命歌:‘青杠樹兒青杠樁,青杠(小地名)男女都背槍,頭上戴頂八角帽,沖到前線去打仗’。當年春節前夕,國民黨薛岳部五十九師、六十一師,在飛機、大炮掩護下進攻八步、紫石、馬鞍腰、螞蝗崗,游擊隊長何登貴率領隊員配合紅軍一個連激戰一天,紅軍傷亡80多人,敵軍死傷數倍于我。1936年2月中旬紅軍撤離時,數十人參加紅軍,至今健在的僅3人。”可以看出當時發生在八步鎮螞蟥崗一帶的戰斗之慘烈悲壯,也可以一窺八步人民與紅軍之間千絲萬縷的關系。

盡管螞蟥崗戰斗就發生在家門口,卻讓只有小學文化、一直生活在農村的張怡華犯了難。該從何處入手?用什么方法?具體需要收集什么?八十年過去山里又變成了什么樣子?一系列問題擺在了他的面前,但是執著的他并沒有后退。憑著記憶,71歲的張怡華帶著工具開始了第一次真正的戰斗遺跡探索。80年過去,大山里面遍布大樹,草也有半人高了。張怡華想起原來做農活的時候曾經在山里撿到過“地瓜蛋”(土地雷),就摸索著去了,但是一到地方,他就呆住了。80年來,曾經紅軍戰斗的地方已經被村民的生產活動和自然因素破壞殆盡,昔日的碉堡和戰壕僅存一點形制。然而,目睹的這一切,非但沒有讓張怡華后退,反而更堅定了他要守護這些革命戰斗遺跡的想法。

信念如磐 堅不可摧

翻越“千山”踐初心

事情的轉機發生在2018年的冬天。2018年,村里提出要修通108線往螞蟥崗一帶的林區公路,當時作為村民小組長的張怡華就向支部書記李正林建議“能不能考慮把林區公路的線路規劃和已經找到的這些戰斗遺跡結合起來,便于今后開展遺跡保護和進一步開發工作”。支部書記李正林在看到張怡華近年來自發保護戰斗遺跡、收集相關資料的事情后,認為這是一件對村里發展有利和教育后人的好事情,就采納了他的建議。冬天,公路正式開挖。李正林和張怡華白天組織村民開山修路,晚上就去協調占用的村民林地、耕地等。讓他們二人震驚的是村民們沒有一家索要賠償,反而自愿投工投勞參與林區公路修建。壯勞力們出力修路,婦女們做飯打雜,經過村里200多人的共同努力,三公里多長的林區公路毛路已經初步具備通車條件。公路修通的那天,滿頭銀發的張怡華激動地跪倒在地,他用臉頰緊貼大地,眼里充滿淚水,雙手在地上輕輕摩挲著,咽喉里發出蒼老而遒勁的聲音“天啊,天啊!”在場的人無不為之動容。他說“一輩子也想不到會有這樣一天,我們的父輩祖輩幾百年也沒有修通這條路,但是今天我盼到了,也看到了,革命遺跡的保護有希望了。”

從此以后,無論寒冬酷暑、下雨天晴,張怡華趁著空閑時間就穿梭在螞蟥崗一帶的叢林里。“我今年77歲了,可以說螞蟥崗這一帶的土地每一寸都有我的腳印。”張怡華站在最大的碉堡遺跡前,抬頭望著遠方,回憶著這些年的往事。都說“打虎親兄弟,上陣父子兵”,和他一起翻山越嶺的還有他55歲的兒子張再雄。張怡華父子6年來鍥而不舍,苦心尋找,目前已經清掃、整理出15處碉堡遺跡、6處戰壕遺跡、1處紅軍烈士集中掩埋點(掩埋點為村民口口相傳,尚未得到考證確認)和多處紅軍活動場所,修建螞蟥崗戰役遺址保護站1處,修建大小紀念碑和懸掛標識標牌20余處。碉堡最大直徑約40米,最小直徑約3米,戰壕多呈環狀,高約0.5米,部分戰壕有二層或三層,其中3處戰壕尚存數十處機槍口。規模最大的戰壕位于距螞蝗崗山頂徐家山約500米處,長約200米,螞蝗崗戰壕是目前全區境內發現的規模最大的戰壕遺跡。據張怡華整理,分布在螞蝗崗上的戰壕原有約21處,但由于八十余年來自然因素及人為開墾山林等損壞,現已有6處戰壕消失。戰壕與戰壕之間原來鋪設有木板連接,類似于臺階,后陸續被村民取用。環形戰壕之上是用砍下的樹木搭建的形似炮樓狀的簡易藏身場所,也多流失。當地村民在戰壕附近曾挖到過地雷、彈片、人骨等戰斗遺物。

山河是血 熱土為魂

“紅色”引領傳初心

6年多來,張怡華等人動員村里的黨員群眾多次投工投勞、捐資捐物。張怡華和李正林通過自籌、村民自愿出資等形式已籌集16余萬元用于保護工作。2021年春節前夕,雨城區文管所、西康博物館黨員張豐盈先后6次與張怡華一起深入螞蟥崗一帶開展調研,春節期間策劃了“天天講紅軍故事,年年傳承紅軍精神”系列宣傳活動,利用“雅安西康博物館”微信公眾號推送4期八步鎮及螞蟥崗戰斗相關內容,利用“雅安市雨城區西康博物館”抖音號推送16期八步螞蟥崗戰斗相關內容,首次集中向外傳播了螞蟥崗戰斗的相關情況。

除了守護村里的革命戰斗遺跡,曾經作為村醫的張怡華在2020年新冠肺炎疫情爆發之初,自發、免費為村民熬制防疫“大鍋湯”,守護村民健康,“老黨員張怡華的防疫大鍋湯”故事在雨城區廣泛流傳。他曾說“我們共產黨員,就是要在關鍵的時候站得出來!”他用行動踐行著自己在黨旗下的誓言,在疫情防控中為當地青年黨員群眾樹立了良好榜樣,起到了先鋒模范作用,又在本土紅色資源保護開發中充當排頭兵、先行者,不顧年逾古稀,身先士卒勇于擔當,舉個人之力、家庭之力,示范帶動全村黨員群眾用心守護80多年前的革命遺跡。他是一個普通的基層黨員,卻也是一個始終擁有紅色初心的黨員,他守護著村民的健康,更守護著村里的紅色故事和紅軍精神。

(雨城區委組織部)

四川法制網

四川法制網

法治文化研究會

法治文化研究會

川公網安備 51010402001487號

川公網安備 51010402001487號