自雨城區碧峰峽鎮名揚村活動室落成,四年多來,“李老師課堂”成了全村幾十名留守兒童的另一個家。

而名揚村的村文書李云霞,成了他們最敬愛的李老師。

從文書到“老師”

愿做一束光 指引成長路

2016年,李云霞擔任名揚村文書一職。名揚村的孩子們周末會來活動室外面看一看,有的會怯生生地問:“我們可以來這里玩嗎?”

“可以啊。”李云霞發現說完這句話后,孩子眼中的光非常明亮。

漸漸地,村活動室的孩子從幾個到二十幾個再到三十幾個,最后隔壁村的孩子都趕來。“這些孩子,絕大部分是留守兒童。”李云霞說,她對小學教材有些了解,所以,孩子周末過來,她就幫著大家輔導作業。

“前年,侄兒來名揚村看孩子,帶了碧根果過來,不少孩子拿了碧根果就含在嘴里,我問他們為什么不把它剝開吃,孩子們回答,以為這是巧克力,含在嘴里也能化。”李云霞回憶起這件事情,眼睛紅了。

“名揚村并不偏僻,從名揚村到市區也就20分鐘左右車程。”李云霞講述,很多孩子由于父母常年不在身邊,個人衛生習慣和生活習慣并不是很好,學校能教會他們知識,她能幫著輔導一下作業,但是生活上、情感上、閱歷上的缺失,該怎么辦呢?

“我也是做母親的,看著這些孩子,我覺得我應該做點什么。”李云霞說,“這就是我堅持四年周末以及節假日都不與孩子們爽約的原因。”

從個人衛生到家庭衛生,李云霞教;從洗衣到做飯,李云霞教;從課后輔導到心理疏導,李云霞教……

李云霞并非完全是“慈母”,孩子們做錯事了,她會批評指正;了解到孩子們上課不認真,考試沒考好,李云霞會嚴厲教育。她常常告訴孩子們,讀書和奮斗才是真正走出山坳的最好出路。

孩子們總是稱呼這個讓他們又愛又敬,又是“慈母”也是“嚴父”的人為“李老師”。

從一個到一群

靜守一株苗 共尋參天光

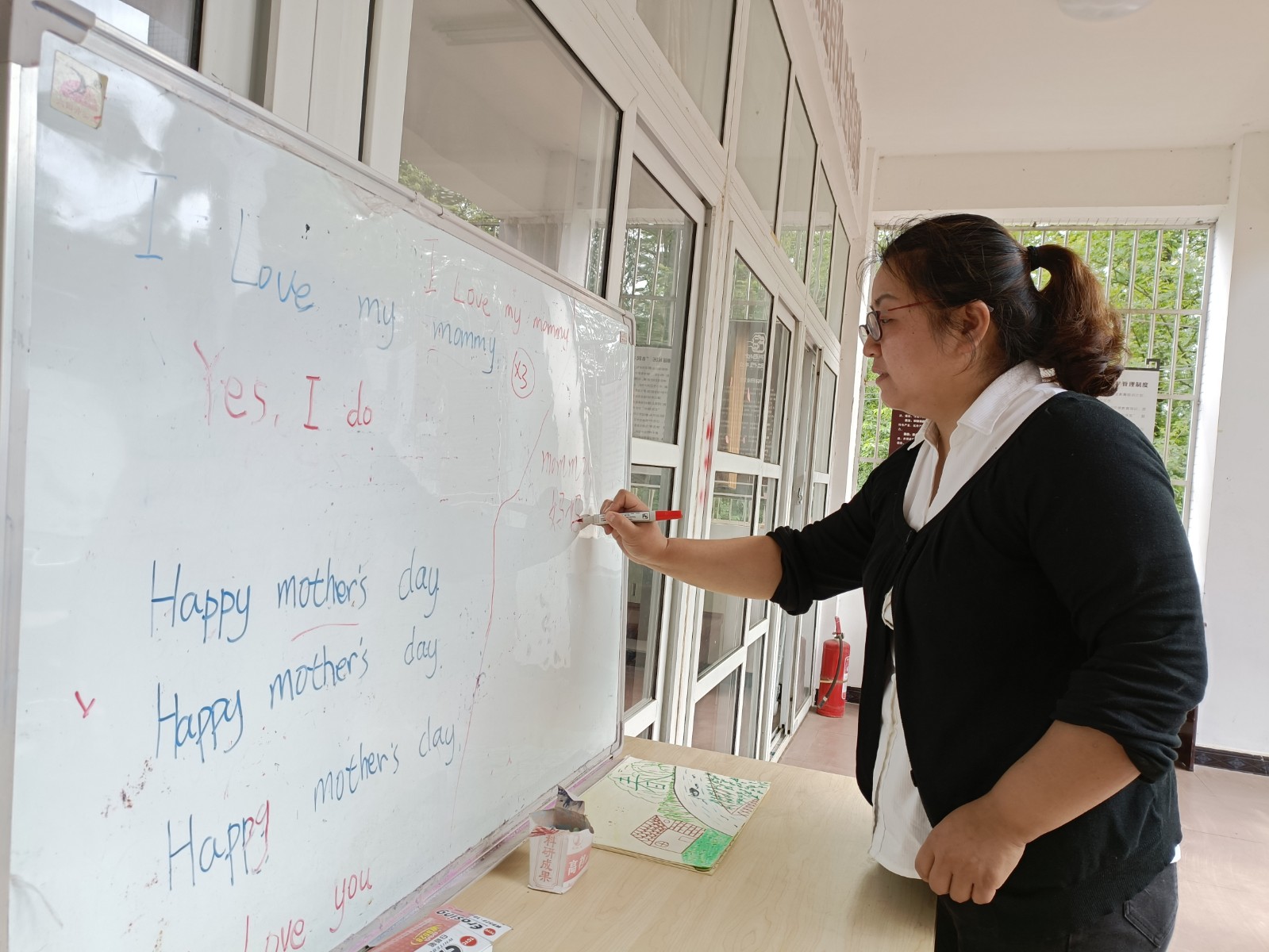

名揚村的“教室”,在活動室里面的一個小院子里,透風但是不漏雨。教室最前面是一張有年代感的木桌,上面擺著一塊白板,“教室”里,擺著十幾張課桌,二十余張椅子。李云霞說,桌子和椅子都是愛心人士捐贈的,白板是從家里拿來的。

剛開始的時候,經費很緊張,她就把打印過一面的A4紙拿出來,發給孩子們畫畫。名揚村村組干部看到后,便自己出錢幫著購買一些繪畫和教學需要的工具。

在東拼西湊中,名揚村的“李老師課堂”開課了。

每逢周末和節假日,名揚村的活動室充滿了朝氣與活力。

前不久的母親節,李云霞和孩子們一起學習了一首英文歌;5月15日,孩子們又精心準備了一場詩朗誦。看著曾經膽怯的孩子們勇敢地站出來,盡情展示自己,李云霞十分欣慰。

這方小小的天地,也得到了越來越多人的關注,也為這個撫慰心靈的地方增添了不一樣的色彩。

李云霞的兒子從最初的“吃醋”到后來與母親一起參與其中,教孩子們畫畫。孩子們喜歡叫他大哥哥。

檢察官們帶著法律宣傳知識來到“李老師課堂”,給這里的孩子們開展防性侵、如何辨別毒品的知識,豐富了孩子們的法律知識。

不少公益組織也加入進來,給李老師的課堂送來了一些公益教材……

“李老師課堂”的活動越來越豐富,孩子們的積極性也越來越高,李老師會提前一周,把下一次的活動內容想好,然后用一周的時間來準備。

“每到周六,孩子們一大早就守在活動室外面等著開門,有時候家里有事遲到一會兒,大一點的孩子就會組織小一些的孩子一起做游戲等我。”李云霞說。

今年春茶采摘的時候,李云霞組織孩子們幫助村中老人采茶;組織孩子們幫助村里的老人打掃衛生……

“教會孩子感恩,教會他們要學會回報。”李云霞說。

孩子們的變化太大了,這是名揚村所有留守老人的共同心聲。爺爺將煙頭亂扔,被孫子指出并講明道理;在“李老師課堂”里學會了包餃子,回家要包給爺爺奶奶吃;孩子們在心愿卡上寫著:努力學習,考上大學讓爸爸媽媽爺爺奶奶不再勞累,能過上好生活……

初夏的名揚村一片郁郁蔥蔥,到處充滿生機,一顆叫做“希望”的種子,正從“李老師課堂”中破土,汲取著陽光和雨露、關愛和陪伴,奮力生長。

(胡月)

四川法制網

四川法制網

法治文化研究會

法治文化研究會

川公網安備 51010402001487號

川公網安備 51010402001487號