他們或是夫妻,或是同事,或是父子……此時此刻,他們并肩作戰用堅守、用愛、用責任和使命上演“最美”逆行。你守護大家我守護你,我們一起守護千萬家。

戰疫“父子兵”:擦肩而過,來不急擁抱

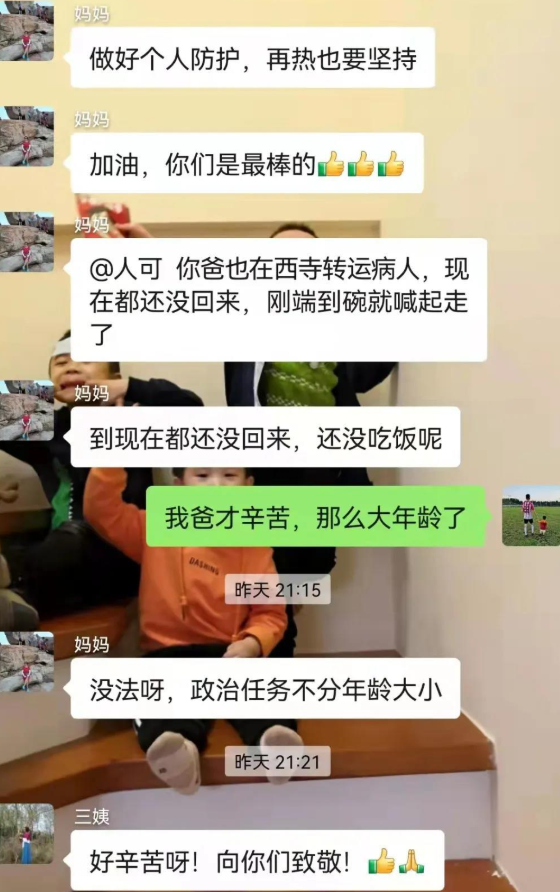

“注意安全,把防護用品都戴齊,不能馬虎,晚上開救護車要注意安全……”華陽社區衛生服務中心的何承鋒一邊將口罩遞給58歲的父親何毅敏,一邊囑咐。“你咋個比你媽還啰嗦哦!我都是幾十年的老司機了,放一百個心!”父親何毅拍著胸脯笑道。

父親何毅敏是天府新區太平衛生院的一名老黨員,對于抗疫任務已經是輕車熟路——放下碗,立即穿上防護服,戴上口罩就一溜煙兒出了門。父親剛出門不久,何承峰也接到了任務——負責轉運密接病人到隔離酒店。

隔離、轉運……父子兩人在深夜里共同成為了與時間賽跑的“擺渡人”。一直到凌晨,在天府新區某隔離酒店,何毅敏與何承鋒偶然相遇,擦肩而過的剎那,雖然隔著防護服,但心里能感受,這就是自己的父親、兒子……來不急囑咐,來不急擁抱,兩人隔空打了個招呼,便匆匆上車繼續執行任務。

“我們是醫生,更是共產黨員,服從組織安排和指令,全力打贏疫情防控阻擊戰,關鍵時刻就要在一起!”談到工作與家庭,父子二人都表示,責任在肩,使命在前。

白衣伉儷:在家她管我,工作我管她

“我是二營三連的連長,她是二營三連6班班長,在家她管我,工作我管她。”天府新區精神衛生中心黨支部書記、院長李米笑著說。李米和妻子盧燕都是醫生,也都是抗疫應急團的一員。

11月5日下午,接到命令后,李米放下剛剛泡好還一口未吃的泡面,急匆匆地趕赴采樣現場協調。“24小時,協調統籌三連1、2、4、8班應急采樣10000余份……”直到6日凌晨三點,李米才在寒風中接過組員的遞來的面包和礦泉水,吃上了這整整一天的第一口“飯”。

夫妻倆待命以來,讀初中的女兒交給小姑托管,不滿三歲的兒子便送到父母家里照管。“在這特殊時期,我和妻子作為醫護人員,就應該沖在最前線,這不僅是職責所需,更是為我們的孩子做出一個榜樣。”

白發夫妻志愿者:把恩愛“秀”在了抗疫第一線

天府新區的75歲老人鐘傳金是社區里的一名優秀黨員志愿者。接到核酸檢測需要大量志愿者的消息后,老人立即和老伴報名。鐘傳金說:“我身體好得很,為社會做點力所能及的事是應該的。”

一到社區廣場,鐘傳金便和老伴忙活起來,布置檢測點,維持秩序……一口水都顧不上喝。面對社區工作人員一次次關心,他們總是挺直腰板,元氣滿滿地說:“沒事兒,身體硬朗得很!”

初冬的成都,氣溫降了不少,寒風總是猛地鉆進脖子里,讓人不禁打寒顫。可直到晚上,鐘傳金二老仍然與社區志愿者們一同忙碌,餓了就跟大家一起蹲在路邊吃簡餐,一直忙到11點過,老兩口才回家休息。

看到鐘叔叔和老伴相伴走出檢測點,年輕志愿者們心頭涌起一股無名的力量:“堅守在一線的大家就是榜樣!”

抗疫軍嫂:并肩作戰,理所應當

“所有隊員15分鐘內到社區退役軍人服務站集合!”凌晨2點48分,萬安街道城南坡社區退役軍人戰旗紅志愿服務中隊隊長吳大燚在接到街道大隊通知后,馬上召集志愿服務隊召開防疫檢測部署會。

“按隊伍責任分工馬上行動,確保天亮前檢測點位全面準備到位!”在吳大燚簡明精準的工作安排后,各“戰旗紅”志愿者迅速著手,搭建臨時帳篷、設置登記處、做好區域劃分等核酸檢測點位布置工作,僅1小時,核酸檢測點位便布置完成。

疫情以來,24小時開機,隨時待命,已經成了吳大燚的常態。而作為軍嫂的妻子,也積極投身志愿服務行列,在社區核酸采樣點位連軸轉。“我是一名基層一線工作者、又是黨員,也是軍人家屬,能和他一起志愿服務,是理所應當的。”

四川法制網

四川法制網

法治文化研究會

法治文化研究會

川公網安備 51010402001487號

川公網安備 51010402001487號