5月16日,北京人民大會堂里掌聲如潮。在第七次全國自強模范暨助殘先進表彰大會上,瀘州市納溪區人民法院江寧人民法庭,是全國法院系統唯一獲“全國殘疾人工作先進集體”殊榮的人民法庭。此刻,法庭門口那棵見證風雨的銀杏樹,正將新綠灑向“殘疾人司法保護中心”的銅牌。

江寧法庭自1974年成立以來,這座川南長江畔的小法庭便將“如我在訴”的誓言刻進時光的年輪,從成立全省首個女子法庭的法官們背著國徽跋涉山鄉,到家事審判改革的創新舉措讓當事人重展笑顏,再到首創盲文版訴訟指南第一次被視障者的指尖摩挲出溫度......時光記錄著這片土地的司法溫度。

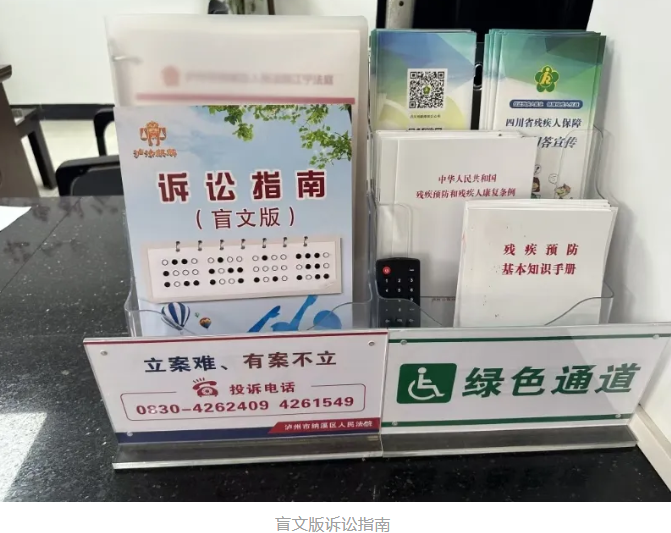

“零障礙服務”為殘疾人架起“平等訴訟橋” “這個盲文訴訟指南很實用……”,江寧法庭訴訟大廳的綠色窗口前,視力殘疾的肖大姐對法庭工作人員豎起大拇指。 2024年8月,《信息無障礙訴訟服務手冊》在江寧法庭暖心上線,該手冊包含了訴訟服務指南及常用法律文書兩部分內容,為方便盲人朋友們“看見”,更好地指引其開展訴訟,這本服務手冊每行文字均對應有盲文。凹凸的字符如同夜空中的點點繁星,照亮了視障人士的維權之路,讓他們也能自信拿起法律武器,捍衛自己的合法權益。

寬敞的無障礙通道、升降梯、洗手間等無障礙設施,貼心的呼救警報器、助聽設備、手寫板等輔助器具,方便交流的盲文版起訴狀及語音、大字、同步字幕,江寧法庭將為民情懷融入每一個細節里,為廣大殘疾人提供全方位的“零障礙”訴訟服務。同時,在訴訟服務大廳,設置“一對一”助殘服務崗,對行動不便的殘疾當事人,安排“瀘法麒麟”志愿者提供代辦、幫辦、上門辦等貼心服務400余人次。利用“四川移動微法院”、人民法院調解平臺等,為行動不便和身處異地的殘疾當事人提供網上立案、開庭和申請執行等200余人次。同時還聘請手語老師參與訴訟,在線提供手語翻譯服務等,讓殘疾當事人毫無障礙地表達訴求。涉殘案件還開通了殘疾人“綠色通道”,優先立案、優先審理、優先執行,讓公平正義快速抵達。

“全流程保障”為殘疾人撐起“權益保護傘” “他第一次讓陌生人抱,還笑了”,孩子的奶奶含淚對回訪的法官說。

江寧法庭在辦理腦癱兒童徐某某的撫養權糾紛案中,面對徐某某的父母因離婚互相推諉,對重度腦癱患兒徐某某的撫養責任避之不及的困境,法官沒有選擇一判了之,而是多次深入社區與雙方當事人耐心溝通,用法律與溫情叩開當事人心門。當調解協議達成,司法的守護才剛開始。法庭積極協調教育、醫療等部門,為孩子爭取到優質的康復教育資源與醫療保障服務。法官回訪時孩子奶奶說的那句話正是司法溫度的最動人注腳。

在秦某與盧某(智力殘疾兒童肇事者)的機動車交通事故責任糾紛案中,秦某因車禍受傷生活困頓,盧某家庭因孩子特殊情況,背負沉重心理與經濟負擔。辦案過程中,江寧法庭深入雙方家庭走訪,了解實情后,主動為秦某申請司法救助金,積極協調民政、殘聯等部門,幫助落實政策補助與社會幫扶,為兩個家庭點亮希望之光。

司法的力量,不止于明辨是非的裁決,更在于困頓時注入希望。一直以來,江寧法庭以“調解+救助+回訪”的全流程司法保障,為殘疾人提供全方位、多層次的司法保護。調解階段采用柔性方式化解矛盾,讓殘疾人感受到司法的溫度與力量;訴中環節針對行為能力受限殘疾人,創新引入近親屬擔任“權益代表人”參與訴訟;訴訟結束后,常態化落實調查、回訪、觀護等機制,將司法服務從“結案”延伸至“解困”;在救助環節又化身資源整合的樞紐,為殘疾人提供多元化幫扶。 “多元化共治”為殘疾人編織“協同保護網” 對弱勢群體的關懷力度,丈量著法治溫度。江寧法庭始終以新時代“楓橋經驗”為指引,依托“1 + N”多元共治模式,與民政、殘聯、婦聯、社區等部門緊密聯動,構建起多元共治協同保護網,讓殘疾人感受社會的善意溫度。

田某的故事正是這份攜手共護的生動寫照。一場車禍讓她終生臥床,維權之路漫長而艱難。多年來,瀘州市納溪區人民法院法官接力守護下,從先行支付醫療費、執行賠償款,到爭取后續醫療費;從聯系社會救助、落實政策到將其納入“瀘法麒麟·云溪司法救助”項目,每一步都凝聚著法院人的深情。當回訪發現田某賠償款難抵長期護理費用時,法官迅速按下“聯動鍵”,攜手民政、殘聯等部門,發動愛心企業、社會組織等參與幫扶,經濟援助、生活照料、心理慰藉等全方位支持。在法院的積極推動和相關部門的密切配合下,田某的生活狀況得到了顯著改善。近五年來,江寧法庭已為102名涉殘案件當事人聯系技能培訓服務和就業渠道,解決生活實際困難等。

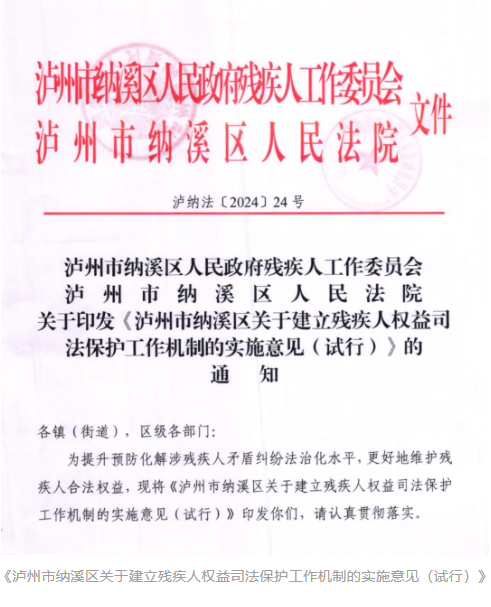

2024年4月,瀘州市納溪區人民法院與納溪區殘工委深度聯動,聯合出臺《瀘州市納溪區關于建立殘疾人權益司法保護工作機制的實施意見(試行)》,常態化開展聯席會、專業培訓教學,切實提升審判人員與殘疾人溝通能力。為提升殘疾人維權能力,聯合納溪區特殊教育學校培養“法治小衛士”。同時開展聯合普法,五年來,聯合開展涉殘訴訟普法活動67場次,覆蓋5萬余人次。江寧法庭還把“瀘法麒麟”法官工作室扎根區殘聯,聯合村(社區)調解組織構建“區—鎮—村—組”四級調解網絡,訴前化解涉殘矛盾糾紛280件,開展“人民調解+司法確認”125件。

“積力之所舉,則無不勝也”。江寧法庭的實踐,不僅是司法助殘模式的創新探索,更是新時代社會治理的生動縮影。它讓我們看到,當多元力量同向而行,法治的陽光便能穿透陰霾,照亮每一位殘疾人前行之路,當司法關懷融入社會肌理,公平正義便不再是抽象概念,而是觸手可及的生活圖景。未來,瀘州市納溪區人民法院江寧法庭將繼續懷揣為民初心,在司法助殘的道路上步履不停,用司法溫情努力照亮每一個需要幫助的角落。

四川法制網

四川法制網

法治文化研究會

法治文化研究會

川公網安備 51010402001487號

川公網安備 51010402001487號