【內容摘要】如何把習近平總書記春節連線對羌寨的深切關懷落實到“農業強起來、農民富起來、農村美起來”,是必須回答的問題。傳統的“厭訴”觀念已經不適應羌寨的社會經濟發展,信訪成為群眾反映問題的主要渠道。“信”源治理的核心在不發生信訪案(事)件,也稱“信訪預防”,實現《信訪工作條例》對《條例》“源頭治理化解矛盾”“ 把可能引發信訪問題的矛盾糾紛化解在基層、化解在萌芽狀態”目標。羌寨的發展需要“信”源治理,如何在羌寨落實新時代楓橋經驗、如何把羌寨的習俗與現代法治精神融合,都是必須面對的問題。羌寨“信”源治理,是《條例》提出的具體工作任務,也是基層依法治理的重要組成部分。打通“民間法”“習慣法”與國家法律的“最后一米”,通過民族自治區域立法,開展羌寨“無信訪村居”建設,提升羌寨干部群眾的法治意識,增強羌寨“無信訪村居”多元化解能力。

【關鍵詞】信訪 源頭 治理 羌寨 實踐與探索

羌族是位于我國西南地區的少數民族,主要分布在四川省阿壩藏族羌族自治州的茂縣、汶川、松潘等縣以及綿陽市的北川羌族自治縣,其余散居于四川省甘孜藏族自治州的丹巴縣、貴州省銅仁地區等地。2023年1月18日上午習近平總書記春節連線四川省綿陽市北川羌族自治縣石椅村羌寨,如何落實習近平總書記指示精神需要從不同角度進行研究,在石椅村把黨的二十大報告提出的“實現好、維護好、發展好最廣大人民根本利益,緊緊抓住人民最關心最直接最現實的利益問題”落到實處。信訪工作是黨的群眾工作的重要組成部分,是了解社情民意的重要窗口。隨著羌寨的旅游經濟發展中提前化解社會矛盾,把“信訪”源頭治理好,具有重大現實意義。如何把習近平總書記春節連線對羌寨的深切關懷落實到“農業強起來、農民富起來、農村美起來”,是必須回答的問題。

一、問題提出

關注點的缺失:“信訪預防”。《信訪工作條例》(以下簡稱《條例》)頒布實施后,各級各部門都在在組織學習宣傳《條例》,對規范信訪工作都有一定認識,關注點主要在已經發生信訪事項的處理。但對《條例》第五條第(五)項“堅持源頭治理化解矛盾。多措并舉、綜合施策,著力點放在源頭預防和前端化解,把可能引發信訪問題的矛盾糾紛化解在基層、化解在萌芽狀態。”理解不到位,對“可能引發信訪問題”認識不到位,更加談不上如何治理。特別是《條例》作為黨內法規,首次將新時代“楓橋經驗”納入立法具體規定,需要創新信訪工作源頭治理。

“文化自信”:需要對民族傳統文化賦予新時代的法治精神。為準確把握羌寨法律文化精神,2023年3月9日課題組全體成員到四川省綿陽市北川羌族自治縣石椅村羌寨,實地拜訪了被稱為“北川羌族文化的活字典” 國家級非物質文化遺產項目羌年的省級代表性傳承人母廣元老人和部分石椅羌寨村民。尊重羌寨人民的創制精神,保護民族“信”源治理原創性,需要在民族法律文化中融入現代法律文化。

現實經濟社會發展:羌寨需要研究信訪源頭治理。四川省綿陽市北川羌族自治縣石椅村羌寨自“5.12”地震后黨中央、國務院高度重視災后重建,2009年7月開始發展羌寨文化旅游業,發展為年接待游客達70000人次,年均旅游收入達8000萬元①。據課題組調研當天座談了解得知,特別是2023年1月18日習近平總書記連線后,游客增長30%,學習考察人員增長300%。大量人流和旅游業發展,需要對羌寨法律文化和現代法律文化無縫銜接,需要開展新“信”源治理納入基層治理統一規劃。石椅村羌寨所在的轄區派出所所長龍治海,在座談中說:隨著羌寨的經濟發展和外來旅游人流增加,發生矛盾糾紛在所難免,開展信訪源頭治理的主要目的是不發生信訪,實現羌寨信訪“零”目標。

二、羌寨“信”源治理的法源分析

法律淵源,簡稱“法源”,其中有一層含義是指國家機關、公民和社會組織為尋求行為根據而獲得具體法律的來源。在貫穿羌寨“信”源治理需要以下依據作為支撐:

社會主義核心價值觀。筆者在學習社會主義核心價值觀時,發現社會主義核心價值觀與法治形影不離、相互貫通,認為“法治”可以作為社會主義核心價值觀“一線串珠”之功能。《憲法》把“國家倡導社會主義核心價值觀”寫入總綱,以“根本法”“總章程”“總依據”的法律權威,旗幟鮮明地弘揚社會主義核心價值觀,也為落實黨中央決策部署、促進社會主義核心價值觀全面融入法治體系、在全社會落地生根,提供了強大的憲法依據和制度保障。中共中央《社會主義核心價值觀融入法治建設立法修法規劃》及中央宣傳部、中央政法委、全國人大常委會辦公廳、司法部印發《關于建立社會主義核心價值觀入法入規協調機制的意見(試行)》。黨的十九大報告強調“堅持社會主義核心價值體系”“培育和踐行社會主義核心價值觀”“把社會主義核心價值觀融入社會發展各方面,轉化為人們的情感認同和行為習慣”。培育和踐行社會主義核心價值觀并將之融入法治建設是我國長期以來政治決策和法律制度中的頂層設計,在《民法典》等法律的制定中就是成功的實踐。

《中華人民共和國治安管理處罰法》。是第一部將“和諧”寫入的法律,第六條“各級人民政府應當加強社會治安綜合治理,采取有效措施,化解社會矛盾,增進社會和諧,維護社會穩定”。 從該條規定看主要包括以下內容:一是化解社會矛盾。在新的形勢下,大量的社會矛盾表現為人民內部矛盾。從根本上說,新時期的諸多人民內部矛盾,是人民群眾日益增長的物質文化需要同落后的社會生產力這一主要矛盾的體現,包括“利益關系矛盾突出”“ 矛盾的成因和演變復雜”“ 矛盾的對抗性有所增強”。 二是增進社會和諧。黨的十六屆四中全會提出,“要適應我國社會的深刻變化,把和諧社會建設擺在重要位置,注重激發社會活力,促進社會公平和正義,增強全社會的法律意識和誠信意識,維護社會安定團結”。這既是社會主義和諧社會的基本特征,也是對社會治安綜合治理等各項工作的明確要求,同樣也是羌寨“信”源治理的工作內容。構建社會主義和諧社會的要求之一,就是“必須注重社會公平,正確反映和兼顧不同方面群眾的利益,正確處理人民內部矛盾和其他社會矛盾,妥善協調各方面的利益關系;必須正確處理改革、發展、穩定的關系,堅持把改革的力度、發展的速度和社會可以承受的程度統一起來,使改革、發展、穩定相互協調、相互促進,確保人民群眾安居樂業,確保社會政治穩定和國家長治久安”。為了增進社會和諧,各級人民政府應當切實保持經濟持續快速協調健康發展,發展社會主義民主,落實依法治國基本方略,加強思想道德建設,維護和實現社會公平和正義,增強全社會的創造活力,加強社會建設和管理,妥善協調各方面利益關系、處理好新形勢下的人民內部矛盾,加強生態環境建設和治理工作,做好保持社會穩定工作,提高保障公共安全和處置突發事件的能力,等等。三是維護社會穩定。這是關系國家大局的重大問題。大局,就是指國家的長遠利益和人民群眾的根本利益。正確處理好改革、發展、穩定三者之間的關系。在穩定的社會環境中推進各項改革,加快經濟發展;通過改革和發展,促進社會穩定。化解社會矛盾、增進社會和諧、維護社會穩定,是相互聯系,相互作用,相互促進的。不化解社會矛盾,就不可能維護社會穩定,更談不上增進社會和諧;要維護社會穩定,增進社會和諧,就必須化解社會矛盾;如果社會穩定了,經濟就會健康快速發展,社會矛盾就會隨之減少,同時也就可以增進社會和諧;如果社會和諧了,社會矛盾就會減少乃至消滅,社會也就穩定了。

相關法律。《民法典》《反家庭暴力法》《人民調解法》等多部法律將“和諧”“和睦”直接納入立法。特別值得一提的《信訪工作條例》和《四川省糾紛多元化解條例》,為“信”源治理研究和實踐明確了方向。《信訪工作條例》第五條第(五)項“堅持源頭治理化解矛盾。多措并舉、綜合施策,著力點放在源頭預防和前端化解,把可能引發信訪問題的矛盾糾紛化解在基層、化解在萌芽狀態” 。同時第十五條第三款“堅持和發展新時代“楓橋經驗”,積極協調處理化解發生在當地的信訪事項和矛盾糾紛,努力做到小事不出村、大事不出鎮、矛盾不上交”。《民法典》第10條規定“處理民事糾紛,應當依照法律;法律沒有規定的,可以適用習慣,但是不得違背公序良俗”,其中“習慣”當然包括羌寨的民族習俗。《人民調解法》在開篇規定了“及時解決民間糾紛,維護社會和諧穩定”的立法目的后,第20條“明法析理”“ 就地進行”以及第22條“講解有關法律、法規和國家政策”“ 幫助當事人自愿達成調解協議”。這些法律規定,為羌寨“信”源治理提供了可能。

地方法規規。更值得研究的是《四川省糾紛多元化化解條例》。該條例屬于黨的十九屆四中全會后出臺的第一部加強糾紛多元化解工作的省級地方性法規,從地方立法層面鞏固、規范和促進了“多元化”矛盾糾紛化解。該條例將多元化解作為“社會治理能力”界定,并提出了“堅持黨委領導、政府負責、民主協商、社會協同、公眾參與、法治保障、科技支撐的社會治理體系,完善和解、調解、仲裁、行政裁決、行政復議、訴訟等糾紛解決途徑相互銜接、協調聯動的工作機制,及時有效預防和化解各類糾紛”。

上述分析,我們可以得出以下結論:一是羌寨“信”源治理必須合法,參與治理的人員需要有一定的法律知識儲備;二是法律為羌寨民族習慣、習俗參與“信”源治理預留了空間;三是羌寨“信”源治理屬于矛盾糾紛多元化解的重要組成部分;四是對羌寨的民族習慣、風俗,需要通過民族立法予以固化。

三、羌寨“信”源治理的實踐

作為全國唯一羌族自治縣,四川省北川羌族自治縣轄9鎮10鄉,是典型的多民族聚居縣。目前,全縣總人口23.86萬余人,其中羌族人口占全國羌族人口的三分之一。悠久歷史和古老傳說賦予這片土地富饒的民族資源,羌風羌俗濃郁。老百姓喜歡什么方式、在什么地點化解矛盾縣公安就隨著民心,就怎么去走群眾路線。就實踐的本身而言,就是將法治精神、法律規定的“調解自愿”原則在羌寨“信”源治理的實踐。

(一)“習慣法”探索調解法治

一是通過探索社會治安治理模式,深化社會治安防控體系建設,創新羌族“習慣法”,將羌風民俗融入矛盾糾紛化解治理;二是采取司法、公安、文化等部門與鄉鎮村社聯動,村(居)民代表參與的方式,現場講法、學法、用法,在社會治理過程中實現村(居)民自我教育、自我提高、自我服務;三是深入開展黨的民族理論、民族政策和民族法律法規等為主要內容的宣傳宣講,提高知曉率,群眾“遇事找法”的法治觀念得到普遍增強,鞏固民族團結進步創建示范縣創建成果,促進全縣獲評“全國民族團結進步示范縣”,切實把新時代文明實踐貫穿到促進民族團結進步、和諧社會建設工作的各環節。

(二)“議話坪”融入村民自治

傳承羌族人民“爾姆孜巴”調解古羌俗,邀請羌人中最為敬仰、德高望重的“釋比”“老命人”“母舅”等羌族首領、老人參與,將羌人們沿襲、喜歡的“轉轉酒”“議話坪”“評議堂”等習俗引入村民自治,多元化解矛盾糾紛。村兩委充分利用“議話坪”這個平臺調解鄰里糾紛、議定民生項目、評選先進模范。每月以村民小組或羌寨為單位,由德高望重的長輩召集,依托“議話坪”宣傳法律法規、村規民約,傳承弘揚優秀家規家訓,評議懲罰失德失范行為。北川通過踐行民族特色的村民自治模式,實踐中探索文明實踐“講、評、幫、樂、慶”,充分體現“以人民為中心”的發展思想,促進群眾“議事依規”的民主意識增強,提升少數民族縣域自治管理能力,形成文明實踐新常態。所屬的永昌派出所在爾瑪警務室有一個“爾姆”調解室,爾瑪人(羌族人)大事小事都喜歡走進那個“議話坪”,在古羌民俗中化解恩怨,越來越親,越走越近,新時代羌風文明和諧。在爾瑪警務室外,張某、楊某某雙方與公安民警、社區干部,還有德高望重的羌族人龔大哥,圍坐成一圈,雙方系居住在樓上下的鄰居,因樓上廁所漏水浸泡了樓下的墻體和家具,而引發了糾紛,雙方各執己見,爭執不下。社區民警、社區干部促膝交談交流,在群眾心中很有威望的老人 說:“遠親不如近鄰,爾瑪人本就一家人”“退一步海闊天空,讓一分情義無價”......調解人一番話后,雙方想通了,握手言和,相互讓步達成了一致意見,回家去齊心合力解決漏水問題。這是爾瑪警務室“爾姆調解室”的一個調解群眾糾紛的場面。“爾姆調解室”運行一年來,調解了各類矛盾糾紛80余起。爾瑪社區的爾瑪人遇上大事小事都愿意來,喜歡來,走進調解室得到他們滿意的結果。2022 年3 月15 日一早,到石椅羌寨進行旅游投資的周某將一面印有“公正高效辦實事,真誠服務為人民”的錦旗送到曲山派出所。原來,周某到石椅羌寨旅游投資參與民宿修建, 工程完工后因為質量問題與客棧孫老板起了爭執,一怒之下找了幾個工人把客棧圍住。一時間,聚集來很多看熱鬧的群眾。時任派出所所長王海濤和民警辛培順到達現場后,看到這個“熱鬧”的場面, 第一時間降溫,然后把雙方叫到派出所。派出所會議室氣氛凝重,民警給雙方端上暖暖的茶,在雙方間斡旋,好言相勸。通過耐心工作,請羌族老人出面說理論事,進行陽光調解,雙方最終化干戈為玉帛,就工程后期返工和尾款支付等問題達成共識,確保了該旅游投資工程項目的順利進行。

(三)“羌家規”推動文明德治

用羌族優秀家規家訓推動移風易俗,形成愛國愛家、相親相愛、向上向善、共建共享的社會主義家庭文明新風尚,潛移默化的在文明家風塑造中增進人民對社會主義核心價值觀的認同。在縣內各個集體組織各類活動中融入傳承“羌家規”內容,以典型引領和宣傳教育等方式深化家風建設,將社會主義核心價值觀融入家風建設,以小家顧大家;引導村民重新提煉總結,寫家訓、曬家訓,并進行宣傳展示,打造“量身定制”的家訓“訓”出好家風,以家風帶村風,實現價值引領;集中安置點深入開展“鄰里守望”志愿服務、“曬家訓.賽家風”、“十星級文明戶”評選等實踐活動,開展“好家風故事”“好家規家訓”和“好媳婦”“好婆婆”“好鄰居”等先進典型評選活動,全縣每年評選100個“好家風故事”、100個“優秀家風家訓”。依托“羌家規”開展文明德治,以榜樣塑魂,真正做到以道德模范、時代楷模大力倡導社會主義道德,重聚精神共識,培育踐行主流價值,弘揚積極向上的鄉風文明。

北川羌族自治縣委政法委牽頭的“心沐計劃”以志愿服務與基層治理融合治理模式系統化推進基層社會治理工作。先后組織5支志愿隊伍參與到基層社會治理中,分別是:以警察、法官、檢察官、司法人員、律師、消防員、武警等共同參與的法治教育志愿隊伍;以中小學校、幼兒園教師為主體的德育人才志愿隊伍;依托“心沐志愿服務站”聯合縣團委、婦聯、工會、科協、殘聯、工商聯、紅十字會等組成的群團組織志愿隊伍;由心理醫生、律師、教育家、法學教授、未成年人保護聯盟等組成的專家顧問志愿隊伍;由網格員、人民調解員、村(社區)干部等組成的基層治理志愿隊伍。2020年以來,“心沐計劃”發展招募心沐志愿者2847名和“心沐家庭”600戶,推動實現志愿服務與基層治理融合發展。

四、羌寨“無信訪村居”建設困難點

羌寨的基層治理中,盡管進行了探索和實踐。從實踐的情況看,主要尚有以下困難需要面對:

(一)基層治理中法治意識較為淡薄

羌寨民風淳樸“厭訴”觀點比較盛行,群眾、基層干部法治意識與城市和發達農村地區尚有一定差距,遇事不是“找法”。羌寨一般在高山區域,俗稱“云端上的山寨”。主要原因在于:一是文化教育差異。羌寨的群眾人均受教育程度遠遠低于城市社會,導致群眾缺乏學習法律制度的渠道。二是群眾法治意識不強,“用法”意識需要加強。受傳統文化影響很大,及使在人身、財產權益受到侵害時,也不會選擇法律規定救濟渠道,更多的是通過信訪、族人化解等途徑解決爭議。三是基層組織領頭人缺乏法治思維,“靠法”意識不強。由于地域因素,留守的基層組織領頭人年齡偏大,這部分人受傳統思想更深,習慣接受“命令”,甚至認為“為公不犯法”。四是民族習慣需要現代法治融合。如,新中國成立前羌族男女婚姻遵循“父母之命,媒妁之言”,存在“指腹婚”、“懷抱婚”、“童子婚”、“買賣婚”等婚姻形式。新中國成立后,自主婚姻逐漸居多,但傳統的禮儀程序一直保留至今。

(二)家族宗教龐雜,“熟人社會”治理模式比較突出

羌寨群眾一旦遇到矛盾糾紛,通常考慮尋求有血緣關系的人進行幫忙,給家族宗教參與社會治理、形成一定勢力,不利于依法治理工作在羌寨開展。在掃黑除惡斗爭中,四川的阿壩、北川羌族自治區域都都先后打掉了一些稱霸一方、作惡多端、欺壓百姓、嚴重危害地方社會治安的犯罪團伙。

(三)“習慣法”“民間法”與國家法律需要協調,確保國家法制統一

即使是在當代最發達的國家,國家法律也不是唯一的法律,在所謂正式的法律之外,還存在大量的非正式的法律②。在羌寨,“習慣法”“民間法”與國家法律共存,這是客觀存在。特別是在羌寨的“熟人社會”中, 法律與倫理等含混不分,道德勸誡和法律命令沒有被形式化界定清楚,人們更多的根據羌寨風俗、習慣的“民間法”來化解,一般無須法律或需要很少的法律支持。

(四)羌寨法治資源配置較為薄弱

羌族自稱“爾瑪”或“爾咩”,被稱為“云朵上的民族”。他們大多聚居在高山或半山地帶。隨著我國經濟社會發展,我國農村呈現出多元發展趨勢:一部分已經轉型、一部分正在轉型,而另外部分依然是傳統的“熟人社會”③。羌寨的矛盾糾紛,需要多元化解。但是,羌寨的法治資源配置需要強化。北川羌族自治縣公安局曲山派出所根據石椅村羌寨對依法治理的需求,建立了被羌寨人民稱為“云端上的警務室”的村警務室。羌寨,由于地域原因(主要是依山而建),土地資源相對緊缺,單獨建設法治用房比較困難。

五、羌寨“無信訪村居”建設路徑

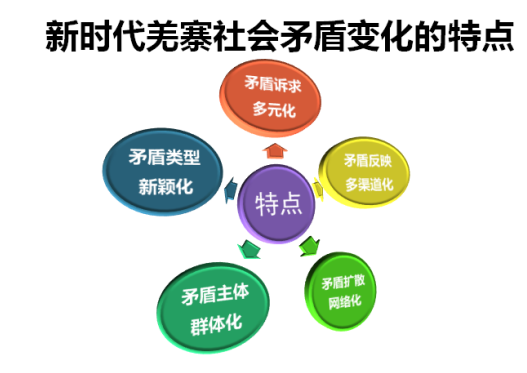

“無信訪村居”,是指不發生信訪的村、居民委員會。在中國特色法治道路上,必須注重利用中國的本土資源,注重中國文化的傳承和實際④。在羌寨“無信訪村居”建設路徑中,必須要根據新時代羌寨社會矛盾變化(如下圖)特點,有針對性的開展建設。

(一)明確羌寨“無信訪村居”建設基本原則

從《信訪工作條例》開篇“為了堅持和加強黨對信訪工作的全面領導,做好新時代信訪工作,保持黨和政府同人民群眾的密切聯系”的規定看,明確羌寨“無信訪村居”建設最基礎、最核心原則在于堅持黨委領導、政府負責的基層治理格局,將此項工作納入基層治理統一規劃、統一研究、統一落實。羌寨“無信訪村居”建設要始終置于“黨委領導、政府負責”的社會治理格局下,才能建立起高效的糾紛多元化化解機制,實現信訪源頭治理。

(二)明確羌寨“無信訪村居”建設發展方向

一是合法、合情、自愿。在羌寨“無信訪村居”建設中,村居矛盾糾紛化解工作不僅要嚴格遵守法律規定,也要遵守當地風俗民情,還要充分尊重村居民的個人意愿,賦予村居民自由選擇調解、訴訟、復議等糾紛解決途徑,以及選擇解決糾紛的地點、人員等。二是便民性、高效性。在羌寨“無信訪村居”建設中,建立起矛盾糾紛處理多元化解制度機制,做到第一時間受理、第一時間處置,及時將矛盾糾紛化解,避免矛盾糾紛升級對抗。三是徹底性、預防性。在羌寨“無信訪村居”建設中,堅持源頭治理、標本兼治,徹底根治矛盾糾紛。同時,建立預防機制,對矛盾糾紛的苗頭性問題主動出擊,將其化解在萌芽狀態。

(三)推進民族自治立法工作,將羌寨“無信訪村居”建設納入矛盾糾紛化解立法內容

《中華人民共和國民族區域自治法》明確規定了“自治機關的自治權”,強調了“自治州、自治縣的自治條例和單行條例”的立法權,設立了“變通執行或者停止執行” 上級國家機關的決議、決定、命令和指示。同時,《中華人民共和國立法法》“民族自治地方的人民代表大會有權依照當地民族的政治、經濟和文化的特點,制定自治條例和單行條例”“ 自治條例和單行條例可以依照當地民族的特點,對法律和行政法規的規定作出變通規定,但不得違背法律或者行政法規的基本原則,不得對憲法和民族區域自治法的規定以及其他有關法律、行政法規專門就民族自治地方所作的規定作出變通規定” 。這些法律規定,為羌寨“無信訪村居”納入立法進行規范提供了法律和政策支持。以四川省北川為例,可以制定《北川羌族自治縣糾紛多元化解條例》,把民族習慣、習俗通過立法方式予以規定。在立法中把握好“守法律法規,尊重公序良俗,尊重羌族風俗”“ 尊重當事人依法選擇糾紛化解途徑的意愿”“ 便民利民,快捷高效”“ 源頭治理,標本兼治”“ 預防與化解相結合”等原則。調研中,筆者認真學習了石椅羌寨的《村規民約》,沒有民 族特色。民族自治地方立法工作中,沒有將矛盾糾紛化解納入立法,更沒有涉及羌寨“無信訪村居”建設。北川,作為全國唯一的羌寨自治縣,有條件通過自治立法實現國家法律與“民間法”“習慣法”有機結合。

(四)強化基層治理機制建設,增強羌寨“無信訪村居”多元化解能力

信訪工作機構應當通過法定途徑分類處理信訪事項,建立與調解、行政裁決、行政復議、仲裁、訴訟等途徑相銜接的工作機制。鄉鎮人民政府、街道辦事處應當組織、協調轄區內綜治中心、公安派出所、司法所、人民法庭、村(居)民委員會和人民調解組織等糾紛化解力量,開展糾紛預防、排查和化解。村(居)民委員會應當健全人民調解組織,組織人民調解員、網格管理員、村(社區)工作者、法律顧問等,就地預防、排查、化解糾紛。工會、共產主義青年團、婦女聯合會、殘疾人聯合會和工商業聯合會、貿易促進會、法學會等團體發揮各自的組織優勢,參與糾紛多元化解工作。行業協會、商會和其他社會組織可以依法設立行業性、專業性調解組織,調解行業性、專業性糾紛以及其他依法可以調解的糾紛⑤。

健全糾紛風險預防、排查分析、依法處理和協調聯動機制,建立村級糾紛矛盾化解工作領導責任制,由轄區黨支部書記等基層自治組織負責人擔任第一責任人,提供人員、制度等具體保障。對上述相關人員進行矛盾糾紛化解業務培訓和實踐觀摩。特別是,要充分發揮“法律明白人”優勢,參與依法治理工作。

加強基層治理隊伍建設。一方面,對糾紛化解能力需要提升。另一方面,提升調解能力。在羌寨,說理心服模式、干部調解權威、面子及人情等不僅成為農村處理的主要方式,而且反滲透國家的司法⑥。三是規范羌寨法律服務市場。一些非正規的法律服務擾亂了法律服務市場,讓人民群眾對法律失去信心。政法機關、轄區法學院所可以羌寨對法律需求,有針對性選派人員開展法律咨詢活動,為羌寨群眾找回法治信心。

(五)讓法治宣傳教育在羌寨落地,提升羌寨干群法治意識

羌寨每逢節日、婚喪、祭祀、聚會、待客或換工勞動,除飯菜豐盛外,還必備美酒。正如一首羌諺所云:“無酒難唱歌,有酒歌兒多,無酒不成席,無歌難待客”。我們可以從“酒”與“法”的關系出發,與群眾一道分析飲酒可能帶來的矛盾糾紛、法律風險等。總之,在羌寨的法治宣傳不能太呆板。又如,我們可以通過觀看《被告山杠爺》,適時向村民宣講《民法典》《反家庭暴力法》等與基層治理有密切關系的電影。用身邊的事,講國家法律,意識的培養需要長期規劃和認真實施。羌寨的法治宣傳教育,切忌高大上和多而全,有計劃的把重點法律采取零星、碎片化、小切口向群眾宣傳。建立羌寨法治宣傳專業團隊和宣講隊伍,有計劃、分步驟實施。

(六)打通“民間法”“習慣法”與國家法律的“最后一米”, 提升羌寨“無信訪村居”治理水平

“民間法”跟國家授權法的關系有些像普通話和方言的關系。既然是散落在民間,就有了“北京民間法”“上海民間法”“廣州民間法”’“高老莊民間法”“謝家坪民間法”等等。習慣法是指獨立于國家制定法之外,依據某種社會權威確立的、具有強制性和習慣性的行為規范的總和。它既非純粹的道德規范,也不是完全的法律規范,而是介于道德與法律之間的準法規范。對羌寨的很多傳統,需要通過今天的法治去引導,打通打通“民間法”“習慣法”與國家法律的“最后一米”。如在“轉轉酒”“母舅權”中輕風細雨解決矛盾糾紛,其實就是“自愿原則”的表現形式,在古羌民俗中化解恩怨。筆者建議當地可以收集整理羌寨的民風、民俗,與我國現行法律(如民法典平等主體)對應研究,用羌寨的故事講好法律。又如羌寨人民對許諾的事情賭咒,我們可以在“議話坪”種上一棵樹,達成協議在樹上系上一根羌紅。我們不能對羌寨的民風、民俗簡單說“不”,因為它也是中華民族文化的重要組成部分,需要從傳統民族文化中去挖掘與現代法治文化契合點。

(七)楓橋經驗融“羌俗”,三羌共治促和諧

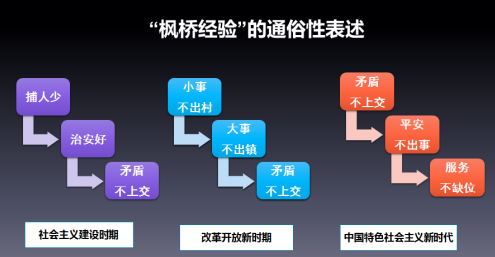

“楓橋經驗”的核心是黨的群眾工作法,發動群眾、依靠群眾,從社會治理中“國家保姆”走向大眾參與,讓更多的社會成員參與基層治理共建、共治、共享。根據楓橋經驗在不同時期,被賦予新大使命(如下圖)。黨的二十,專門對新時代楓橋經驗進行了部署,羌寨“無信訪村居”創建應當整合推進。

引領和推動社會力量參與羌寨“無信訪村居”創建活動,建設人人有責、人人盡責、人人享有的社會治理共同體,確保社會治理過程人民參與、成效人民評判、成果人民共享。加強羌寨“無信訪村居”創建制度建設,推進社會治理制度化、規范化、程序化。

結語

民族團結是各族人民的生命線,黨的十八大以來,習近平總書記多次強調“一個民族也不能少”。基層社會治理是國家治理的末端。羌寨“信”源治理,是《條例》提出的具體工作任務,也是基層依法治理的重要組成部分,也可以說是提升國家“微治理”現代化水平。以“無信訪村居”建設為切入點,實現羌寨民風民俗與國家法的良性互動,提升矛盾糾紛多元化解能力,從而推進國家治理體系和治理能力現代化,貢獻羌寨人的智慧和才華。

參考文獻:

①母廣元《遠古的回音》,《前進中的石椅羌寨》。

②梁治平:《清代習慣法:社會與國家》,中國政法大學出版社1996年版,第28頁。

③卓澤淵:《中國現代法治的反思》,載《中國政法大學學報》2007年第3期。

④鄭永流:《當代中國農村法律道路發展探索》,中國政法大學出版社2009年版,第19頁。

⑤《四川省糾紛多元化解條例》

⑥日.高見澤磨:《現代中國的糾紛與法》,何勤華等譯,法律出版社2003年版,第46頁。

(作者:謝平,四川省法治文化研究會理事、綿陽市公安局涪城區分局四級級警長、公安部信訪專家,四川省警察執法研究中心研究員,四川省犯罪防控研究中心研究員,)

四川法制網

四川法制網

法治文化研究會

法治文化研究會

川公網安備 51010402001487號

川公網安備 51010402001487號