回家過年,是中國人傳統的觀念。年前年后,是人員密集流動的高峰期,這就造成近期全國多地都出現了新冠疫情散發病例,使得疫情防范工作更加復雜與繁重。法律的“牙齒”是維護疫情防控秩序的利器,根據《中華人民共和國傳染病防治法》、《公共衛生事件應急條例》等法律法規和規范性文件的規定,采取“居家健康監測”和“居家隔離”(以下簡稱“兩居”)是主要的基礎性疫情防控措施。當前常態化疫情防控存在許多法律適用問題,從疫情防控一線發現違反“兩居”行為在定性、法律適用等方面存在盲區,需要梳理和強化證據收集等。本文通過探討分析公安機關在參與疫情防控中遇到的執法困境,研究提出了違反“兩居”行為定性、處罰法律適用、證據收集等觀點。

2020年2月5日,習近平總書記在主持召開中央全面依法治國委員會第三次會議時強調:“當前,疫情防控正處于關鍵時期,依法科學有序防控至關重要。疫情防控越是到最吃勁的時候,越要堅持依法防控,在法治軌道上統籌推進各項防控工作,保障疫情防控工作順利開展。”。新冠疫情持續時間長、反復頻次高、對生產和生活產生的影響持久、嚴重都刷新了記錄,常態化疫情防控是面對當前疫情形勢唯一的選擇。習近平總書記在2020年2月14日主持召開中央全面深化改革委員會第十二次會議指出:“針對這次疫情暴露出來的短板和不足,抓緊補短板、堵漏洞、強弱項,該堅持的堅持,該完善的完善,該建立的建立,該落實的落實,完善重大疫情防控體制機制,健全國家公共衛生應急管理體系”。當前,公安機關在參與疫情防控執法中存在對法律的理解與適用困境:一是有疑似癥狀(或者黃碼)、從疫情高、中風險地歸或來,或者與上述人員有密切接觸,不遵守疾控部門居家隔離有關要求,對該類行為公安機關如何適用法律;二是被明確告知居家健康監測相關具體要求,但違反規定擅自外出活動的行為,如何適用法律?從疫情防控一線民警反饋的情況看,由于違反“兩居”警情沒有明確執法標準,法律規定不明確,公安機關該怎么處置需要加以研究和引導。

一、“兩居”疫情防控措施的區別

(一)區域不同。“就地隔離、就地觀察、就地治療”,是2003年我國應對非典期間總結的科學方法,國務院辦公廳專門發文要求落實。在《突發公共衛生事件應急條例》中國務院再次以行政法規方式予以固化。例如:《北京市應對新冠病毒德爾塔變異株強化疫情調查處置與風險區域判定管控工作指南(第二版)》規定,一旦發現新冠病毒核酸陽性檢出人員,所在地區應立即按照“逢陽必報”原則2小時內進行網報,在組織復核檢測和新冠病毒德爾塔變異株檢測的同時,快速開展現場流行病學調查,與公安部門同步實施大數據軌跡排查,4小時內摸清病例活動軌跡,公安排查結果和衛健部門現場調查結果隨時互通共享,隨時更新驗證,隨時推進后續流調溯源追蹤,做到“隨調隨查、隨查隨追”。同時,應根據流行病學調查或風險評估結果,將風險區域分級劃定為封控、管控及防范區域。封控區內實行“區域封閉、足不出戶、服務上門”,居民實行居家隔離,又稱“居家隔離醫學觀察”,對于不執行者,應當強制到政府指定場所進行強制隔離。管控區實行“人不出區、嚴禁聚集”,居民采取居家健康監測,如管控區內發現核酸檢測陽性者或環境檢測陽性立即轉為封控區。防范區是指各區封控區、管控區以外的區域(街道/鄉鎮,全區)均為防范區,實行“強化社會面管控,嚴格限制人員聚集”。從區域劃分來看,居家隔離是封控區內采取的隔離措施,且有證據證明與證實患有病者接觸過,被居家隔離者的疫情風險等級較高。而居家健康監測則是在管控區域內采取的一種防控措施,居民非必要不外出,在家日常進行測量體溫報備,或者是鄉村居委組長、社區工作人員來家進行體溫測量。

(二)對象不同。居家隔離對象是指:來自或途經(駐留4小時以上)國內疫情中風險地區及所在縣市區的來(返)長人員,以及在第一入境口岸城市隔離滿14天后來(返)長,并符合居家隔離條件的人員。居家健康監測對象是指:外省市無中高風險地區的縣市區來(返)長人員、省內重點人群來(返)長人員。其中,重點人群是指:從事臨床診治、隔離場所、口岸防控、進口物流、國際航空、交通運輸等重點職業且存在新冠肺炎病毒較高暴露風險崗位的人群。

(三)方式不同。根據國家防控方案以及國家衛生健康委官方解讀,居家隔離要求在社區醫務人員指導下,單獨居住,不能外出。各地疫情防控指揮部根據當地情況制定相應實行的居家隔離政策,如“一人一戶或一家”,也就是居家隔離對象和非居家隔離對象不可以住在同一套房子里。如果全家人都需要居家隔離的,才可以住在同一套房子里。

居家健康監測是指在主動做好個人防護的前提下,可以開展必要的工作和生活出行。重點是針對自身依然存在的潛在風險,從對本人、對他人、對社會負責出發,應做好體溫、癥狀等日常監測。同時,自覺保持合理活動范圍和社交距離,履行好個人義務和社會責任。居家健康監測原則上為在家辦公、不上學,不到人群密集、重要的公共場所。做好健康監測,每天測量體溫,按要求進行核酸檢測,做好個人防護。不得參加聚集性活動、不得前往人群聚集場所、不得乘坐公共交通工具、不得前往網吧、電影院、健身房、KTV等公共場所。出現發熱、干咳等身體不適癥狀時,應立即向社區報告,并及時到定點醫療機構排查。

二、違反“兩居”行為的法律定性

2020年2月10日,最高人民法院、最高人民檢察院、公安部、司法部聯合制定出臺了《關于依法懲治妨害新型冠狀病毒感染肺炎疫情防控違法犯罪的意見》明確規定了抗拒疫情防控措施犯罪、暴力傷醫犯罪等10類違法犯罪、35種行為、33種犯罪的法律適用。從實踐的情況看,對違反“兩居”行為可以歸納為:突發疫情期間拒不配合疫情控制措施。首先要判斷違反“兩居”行為是否違反法律規定,即違法性。《中華人民共和國傳染病防治法》第十二條第一款規定:“在中華人民共和國領域內的一切單位和個人,必須接受疾病預防控制機構、醫療機構有關傳染病的調查、檢驗、采集樣本、隔離治療等預防、控制措施,如實提供有關情況”。《中華人民共和國突發事件應對法》第五十七條規定:“突發事件發生地的公民應當服從人民政府、居民委員會、村民委員會或者所屬單位的指揮和安排,配合人民政府采取的應急處置措施,積極參加應急救援工作,協助維護社會秩序”。同時,《中華人民共和國突發事件應對法》第10條第二款“公民、法人和其他組織有義務參與突發事件應對工作”。根據《突發公共衛生事件應急條例》36條“國務院衛生行政主管部門或者其他有關部門指定的專業技術機構,有權進入突發事件現場進行調查、采樣、技術分析和檢驗,對地方突發事件的應急處理工作進行技術指導,有關單位和個人應當予以配合;任何單位和個人不得以任何理由予以拒絕”。《突發公共衛生事件應急條例》44條“在突發事件中需要接受隔離治療、醫學觀察措施的病人、疑似病人和傳染病病人密切接觸者在衛生行政主管部門或者有關機構采取醫學措施時應當予以配合”。從上述法律法規條文的列舉中,我們可以得出結論:相關法律法規已經非常明確地提出,公民應積極配合“兩居”疫情防控措施,如果違反或拒不執行,就構成違法行為。

三、違反“兩居”行為的法律適用原則

(一)協同作戰,聯防聯控。從疫情防控法律和政策規定看,“兩居”控制措施主管部門不是公安機關,必須在聯防聯控指揮部統一指揮下依法履行法定職責,公安機關不能“越權包攬”、不能“單獨行動”。前期主管部門采取的疫情防控措施符合法律規定是公安機關后期執法的基礎性證據和前提。公安機關在不越位大前提下與衛健、疾控、民政等部門以及街鎮、居(村)委,要保持密切溝通聯系,及時掌握轄區疫情狀況及最新防疫政策、隔離觀察和社區健康監測人員新增、解除、轉運的實時動態,確保案件的辦理進度、事件的處理力度與當前防疫態勢及政策相匹配。

(二)同等保護,平等對待。在相關檢驗、核查、管控以及案件辦理工作中,堅持“法律面前人人平等”。如中外人員同等待遇,處置方法不偏不倚,依法保障法律權利,確保法律正確實施。對外來入境外國人應有的權益不得侵犯,對其應盡的義務不得免除。對享有外交特權和豁免權的外交官員等特殊身份人員,應即按照規定程序做好通知通報工作。又如對待來自中、高風險地區的人員,不能因為“風險”對其人格歧視,法律規定程序必須遵循,實實在在地體現“法律面前人人平等”。

(三)過罰相當,寬嚴相濟。國務院關于進一步貫徹實施《中華人民共和國行政處罰法》的通知國發(〔2021〕26號)首次從國家層面提出“堅持行政處罰寬嚴相濟”。注重把握寬嚴相濟政策,注意法、理、情相結合,針對具體案情,綜合考量行為人的主觀惡性、違法情節、行為后果、悔過態度等因素,確定處罰種類和幅度,切忌簡單粗暴“一刀切”。對未成年人違反法律規定不予行政處罰的,必須按照新修訂的《行政處罰法》規定責令監護人嚴加管教。

(四)正確履職,堅守法律底線。根據《突發公共衛生事件應急條例》第三條第二款、第四條第二款和《中華人民共和國傳染病防治法》第六條第一款等法律法規,突發公共衛生事件的主管部門是縣級以上地方人民政府衛生行政主管部門。從現行法律框架看,公安機關不是公共衛生事件的主管部門,突發公共衛生事件的“調查”、“控制”、“醫療救治”,屬于衛生行政主管部門。從一些媒體公開的資料看,公安機關在疫情防控中的“主動作為”有時會引發非議,如對“謠言”認定問題、對疫情判斷、對涉疫人員檢測等。根據《中華人民共和國傳染病防治法》規定,市場監管等職能部門有責任和義務配合疫情防控主管部門執行政府緊急措施決定,公安機關不能替代職能部門監督管理市場。現實戰“疫”中,個別民警忽略專業知識,違規越權執法,反而會影響疫情防控工作有序進行。比如:認定“確診病例”與“疑似病例”,需要經過醫療機構、醫療人員診斷才能確定;對于是否屬于“謠言”、是否違反疫情防控措施,需要衛生主管部門出具相關證據進行證實。

四、違反“兩居”行為處罰法律適用

從我國現行的違反疫情防控法律法規看,沒有直接適用于公安機關的,而是通過相關法律明確為“違反治安管理、刑法行為”來進行間接規定。《中華人民共和國突發事件應對法》第六十六條“單位或者個人違反本法規定,不服從所在地人民政府及其有關部門發布的決定、命令或者不配合其依法采取的措施,構成違反治安管理行為的,由公安機關依法給予處罰”。《突發公共衛生事件應急條例》第51條“觸犯《中華人民共和國治安管理處罰法》,構成違反治安管理行為的,由公安機關依法予以處罰;構成犯罪的,依法追究刑事責任”。這些法律的間接規定,導致公安機關在認定“兩居”違法行為時存在爭議和迷茫。根據《傳染病防治法》、《治安管理處罰法》、《刑法》等法律規定,結合公安執法實踐,對違反“兩居”行為處罰的法律適用可作分類處理。違反“兩居”行為人員違規外出的,需要根據不同出入場所等違法情節,結合認錯悔過態度,分類依法予以處理:

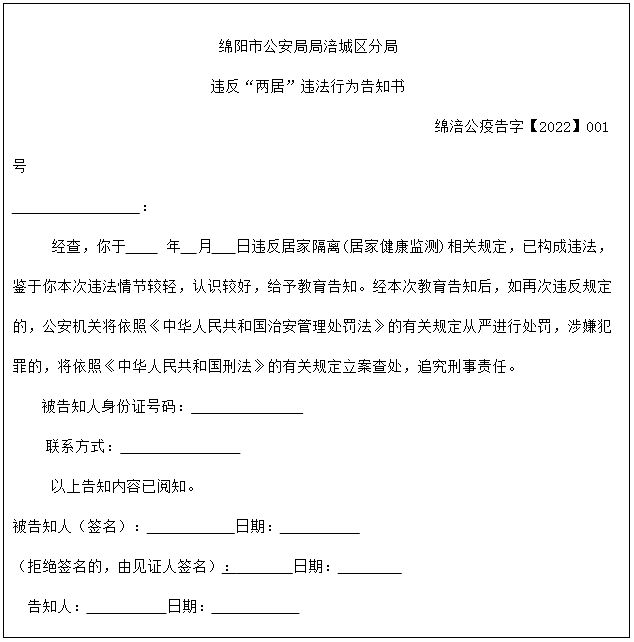

(一)初次輕微告知。新修訂的《行政處罰法》注入了初次“違反法律規定”和“無主觀故意”等新的理念。新修訂的行政處罰第三十三條規定“初次違法且危害后果輕微并及時改正的,可以不予行政處罰”。在我國現行行政法律和部分刑法規定中,強調“明知”。在疫情防控中,需要對群眾進行法律知識教育,解除思想顧慮,配合有關部門依法開展防控工作。同時,為了彰顯我國法律“教育與處罰相結合”的基本原則。公安機關得到主管部門線索后調查認定違反居家健康檢測、居家隔離屬于初次違法且違法情節較輕,認錯悔過態度較好,未造成嚴重后果和社會影響的,由公安機關給予教育告知并開具《違反“兩居”違法行為告知書》。協調并配合居(村)民委員會工作人員,對其重申居家健康檢測具體措施,要求其作出書面承諾。

(二)協助有關部門采取強制隔離。“居家隔離”,是隔離措施的一種,對違反居家隔離的人員,有關部門作出強制隔離決定后,公安機關應當協助執法,實施強制隔離措施。本告知書由公安機關告知后留存

(三)依法行政處罰。具有以下情節,未構成犯罪的,依照《治安管理處罰法》第23條第1款第2項之規定,以“擾亂公共場所秩序”處警告或者200元以下罰款(原則上慎用行政拘留處罰):

1、搭乘地鐵、公交、輪渡等公共交通工具,參加聚會和講座等人群聚集性活動,出入酒店、旅館、菜場、商場超市、健身房、辦公樓、餐廳、游樂場、影劇院、棋牌室、KTV、劇本殺、密室逃脫等人群聚集的密閉空間,或者出入多個公共場所、多次乘坐公共交通工具、多次參加人群聚集性活動的,可予以拘留、罰款、警告處罰。

2、出入公園、廣場等開放性公共場所,出入封閉但人流小或人員較為固定的公共場所的,可予以罰款、警告處罰;主觀惡性較大、情節嚴重、造成惡劣影響的,可予以行政拘留處罰。

3、在居住小區、小區周邊道路、公共樓梯等部位,進行散步、遛寵物、倒垃圾、取快遞、抽煙等與人群不密切接觸活動的,或者自駕點對點至本人其他居所或親屬住處的,可予以警告處罰;認錯悔過態度較好、情節較輕的,可不予處罰,予以教育告知。

4、在違反“兩居”行為中,阻礙執行職務的依法處理。在勸阻過程中對基層干部、公安執勤人員、疾控(醫療機構)人員等執行防控任務的人員有謾罵、侮辱、輕微暴力阻礙行為的,根據《中華人民共和國治安管理處罰法》第50條第一款第(二)項(阻礙人民警察的同時適用第二款)定性為“阻礙國家機關工作人員依法執行職務”,依法“處警告或者200元以下罰款;情節嚴重的,處5日以上10日以下拘留,可以并處500元以下罰款”。構成犯罪的,以妨害公務罪立案偵查。對于其他協助執行防控任務的安保人員、自愿者,按照公然侮辱他人、傷害進行處理。

(四)情節嚴重、從重處罰。對違規外出且拒不配合落實兩次核酸檢測;違反居家隔離措施,違規外出且在微信、微博、抖音等社交媒體上炫耀、宣揚,或者多次違反“不得”等規定外出的,應當從重處罰。

(五)追究刑事責任。情節嚴重,構成犯罪的,依照《刑法》的相關規定依法追究刑事責任:

1、已經確診的新型冠狀病毒感染肺炎病人、病原攜帶者,新型冠狀病毒感染肺炎疑似病人,拒絕隔離治療或者隔離期未滿擅自脫離隔離治療,并進入公共場所或者乘坐公共交通工具,造成新型冠狀病毒傳播的,依照《刑法》第114條、第115條第1款的規定,以“以危險方法危害公共安全罪”追究其刑事責任。

2、未履行居家健康監測義務、違反居家隔離措施,拒絕執行衛生防疫機構依照傳染病防治法提出的防控措施,引起新型冠狀病毒傳播或者有傳播嚴重危險的,依照《刑法》第330條的規定,以“妨礙傳染病防治罪”追究其刑事責任。

五、證據指引

對居家健康監測、居家隔離人員違規外出行為依法處理,應當注意收集以下主要證據:

(一)違法行為人對防疫要求的知悉情況。調取居家健康監測人員簽字確認的《解除隔離告知單》(含有關部門與當事人達成的“不得”等義務事項及法律責任)以及簽訂的其他個人承諾書、告知單等存根聯、復印件或電子照片等。詢問負責集中隔離、轉運、社區監測的工作人員對居家健康監測人員宣傳告知的情況,重點查明告知的具體內容,以及是否按規定申請外出和是否同意。詢問(訊問)行為人本人對防疫要求的主觀認知情況。如2022年1月13日發生在四川省綿陽市“馮某違反疫情防控措施案”,專門收集了此人健康碼變黃、有關部門短信提醒及不到有關部門登記等證據。

(二)收集相關工作人員工作詢問情況。疾控人員、基層組織工作人員詢問時,不如實陳述與相關人員(從疫情中、高發地歸或來)有過接觸的或未如實報告在疫區行程的,這種隱瞞行為本身就是一種違法行為。疾控人員、基層組織工作人員依法開展調查取證、告知工作時,如果在詢問前已經依法告知必須如實陳述事實,且不如實報告應對隱瞞行為承擔法律后果,那么行政機關或者依法授權調查部門可以據此判定這種隱瞞行為違法。

(三)主管部門前期處理證據。不如實申報自己或者家人(從疫情高發地歸或來)有關情況。對于該行為應當區別對待,如沒有如實申報家人的行為,由主管部門批評教育;對于沒有如實申報自己的,主管部門或其他行政機關有證據證明其隱瞞的,由主管部門責令居家隔離。這些證據,都是案件事實證據組成部分,公安機關應當向有關部門調取證據。

(四)違法行為人的健康狀況。詢問(訊問)并查閱居家健康監測、居家隔離人員在居家期間的自主報告內容、核酸檢測落實情況、核酸檢測結果以及違規外出時的“健康碼”狀態等,復印或者截圖保存。詢問公共場所工作人員是否在其進入場所時,按規定查驗“健康碼”及“健康碼”的顏色,是否有逃避查驗的行為等情況。

(五)違法行為人違規外出的軌跡信息。詢問(訊問)行為人本人,并調取衛健、疾控部門對其“流調”的有關信息資料,以及其違規外出時的視頻監控資料,截取復制有關視頻錄像,重點查明違規外出時間、活動軌跡、出入場所性質、接觸人員、個人防護措施等要素。在前述“馮某違反疫情防控措施案”中,公安機關把2022年1月12日晚外出和到超市購物的證據予以固定。

(六)其他證據。查閱、調取、復制其他可以證明違規外出行為事實和情節的必要證據。收集全國、所在地疫情政策(決定、命令),收集當時輿情反映等。

辦事依法、遇事找法、解決問題用法,疫情防控當然要靠法。咬緊法律的“牙齒”是維護疫情防控秩序的主要途徑,依法防控是疫情突發時不能因執法引發疫情“次生災害”的一劑良藥。常態化疫情防控存在許多法律適用問題,需要深入研究并大膽實踐,實現依法防控的工作目標。

(原刊于《公安教育》2022第三期刊發)

四川法制網

四川法制網

法治文化研究會

法治文化研究會

川公網安備 51010402001487號

川公網安備 51010402001487號