一個人的逆行是勇敢,一群人的無畏就是擔當,就是使命。甜城遭遇如此大規模的病毒侵襲,對所有人來說都是第一次。一艘托起生命的方舟要如何突圍病毒駛向希望,背后是一群人“以生命守護生命”的付出和探索。自內江本地疫情爆發后,9月11日,內江市第一人民醫院第一批醫務人員進駐托管的內江市級亞定點醫院。9月30日是他們在艙戰斗的第20天,筆者走進綜合組、重癥搶救轉運組、核酸組及護理組,領略他們的故事。

綜合組:在這里的每個人都很忙

“不好意思,現在才回你的消息,一直處理事情到現在。”21:10,內江市級亞定點醫院醫療組組長、感染科主任陳炘回復了筆者的消息,此時的他剛剛安撫完艙內患者,“現在是方艙后期工作,大家都想回家去,所以個別患者有些情緒。”再見陳炘回復消息已是24:00、01:00,斷斷續續的,而這并不是他的個人“狀態”,在這里的每個人都很忙。

核對患者,評估是否能夠入艙;詢問患者病史,書寫入院記錄;填寫和上報傳染病卡;給艙內全體醫生排班,安排各崗位人員……這是醫院綜合組的大致內容,但實際工作遠超出這些。

入艙的前3-4天可以說是醫院的攻堅期,工作多而雜,內部流程、外部流程都存在著較多“堵點”,比如,社區應該把什么樣的患者送到醫院,醫院又怎樣和社區對接?這些問題沒有理順,核對患者,評估患者便會花費掉大量時間,這對于當時僅有的16個醫療人員來說,不免是一個急需解決的問題。

存在問題那就解決問題,哪里有“堵點”就疏通哪里。一項項工作,一節節流程,不停地溝通,不斷地協調,“前期一天只能休息一兩個小時,忙的時候連續30個小時不曾休息,大家都是這樣。”但隨著流程的理順,醫療隊伍的壯大,醫院工作逐漸變得順利,運行也慢慢步入正軌。

“從一開始的超時,到現在的5分鐘內就可以搞定,這是我們綜合組算比較有成效的一件事。”填寫和上報傳染病卡是新冠疫情工作中最重要的部分,陳炘用“驚心動魄”來形容它,也是每個綜合組成員“一直緊繃的一根弦”,因為它有嚴格的時間限制,要求在患者入艙15分鐘內報送。“這就非常考驗醫生和護士的配合度,比如,護士安床不與醫生溝通,那么這15分鐘很快就會過去,但現在我們有了固定的模式和流程,不僅艙內工作人員配合默契,還與院外的預防保健科工作人員緊密配合,報送時間縮短了三分之二,提高了工作效率。”

如果問在方艙工作,面臨的困難是什么?其實,在這里工作,就是一個困難。因為它處在新冠疫情的暴風眼中心。但在這里也給了綜合組很多感動,醫院領導坐鎮指揮,給予艙內工作人員關懷與保護;艙內絕大多數患者對醫務人員的理解與包容,對抗疫工作的大力支持;當然,還有一群并肩作戰的伙伴,從最開始的16名壯大到33人,至始至終沒有一個人喊苦叫累,每個人都在無私地付出。

重癥搶救轉運組:用團結架起生命的搶救之橋

“廖組長,xx床患者突發腹痛、意識障礙……”9月18日19:47,艙內值班醫生匯報一重點關注患者突發病情變化。了解病情后,內江市級亞定點醫院重癥搶救轉運組組長、心血管內科副主任廖銳立即通知組內人員進行入艙,做好搶救和轉運準備工作,同時聯系市級專家組進行病情匯報;19:57,組內醫生穿戴好防護用品進艙處置;20:04,轉運車輛到達亞定點醫院艙區大門,患者被安全轉運至定點醫院繼續救治。

這支由心血管內科、呼吸與危重癥醫學科、重癥醫學科有著豐富臨床經驗及搶救危重癥患者經驗的高年資醫生組成的重癥搶救轉運組每天不僅要和病毒抗爭,更要與時間賽跑。

“如何能夠在及時了解病情、保障患者安全,保證零死亡的前提下,做到零感染。”這是整個亞定點醫院的目標,也是重癥搶救轉運組的目標,當然也是該組壓力所在。為保障艙內患者的生命健康,組內群策群力,結合亞定點醫院情況,規范制定各種流程,并“定制”了一套屬于重癥搶救組的“機制”——加大艙外醫生的電話問詢和微信群溝通。即在前一天晚上,組長梳理好艙內重點關注人群的名單(包括60歲以上的患者、診斷普通型的患者、有嚴重基礎疾病的患者),以及第二天查房時的注意事項,在第二天一早打印出來,交給入艙的醫生帶入艙區。按照名單查房,入艙醫生對有注意事項的患者進行針對性的查房詢問。查房結束后,在名單上備注患者情況及艙外醫生需注意的事項,拍照傳出艙區外。

艙區外的醫生,對所管理的病人進行電話詢問,溝通,解答問題,同時關注護理記錄、生命體征、各種檢查及預警指標,針對性地下達醫囑。并建立普通型患者微信群,在群里面轉發新冠肺炎科普文章,解答患者的疑問,安撫患者情緒,針對微信群里面患者反映的突發癥狀進行處理。對有病情加重或有發生重癥傾向的患者,上報內江市新冠市級專家組,協調轉運工作。同時對工作中發現的問題,及時進行溝通,通過網絡會議方式,討論解決方案,改進工作流程。

“我們的工作有分工,我們的工作又沒有分工,哪里有困難缺人手,說一聲就有人過來幫忙,無論是不是在自己的工作分工內。”艙區每個人都在全力以赴,沒有退縮與怨言,相互幫助。在大家的并肩作戰下,重癥搶救轉運組共安全轉運患者20人,最大年齡91歲,最小年齡2個月,用團結架起這座生命的搶救之橋。

核酸組:把好各項指標關

“醫院托管的內江市級亞定點醫院可能馬上要啟用,你愿意去支援嗎?”“愿意!”鏗鏘有力的兩個字,表達了核酸組組長、消化內科副主任張方宇的決心。

9月12日,張方宇成為了第一批進入內江市級亞定點醫院的醫務人員之一。核酸組只有兩名隊員,“人是夠了,但我們的工作總的說來就是比較繁瑣。”核酸組主要負責患者前期核酸結果整理、對比,開醫囑,并確定患者核酸采集時間以及每天接受核酸采集的人員等。組內進行了明確的分工,一人負責核酸結果數據整理和對比,另一人將會對數據進行再一次復核,并開具核酸檢測醫囑。

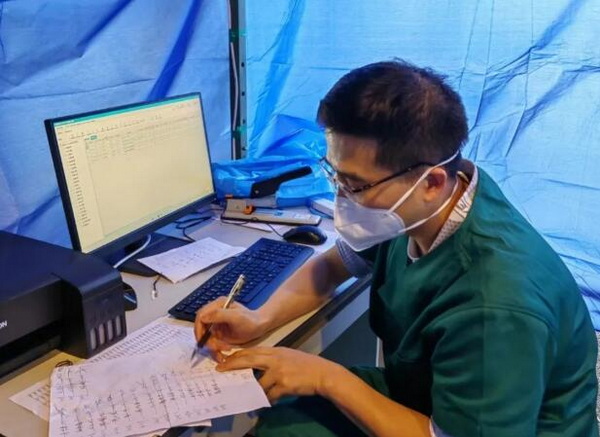

核酸結果整理對比數據量大,每天都有400個左右,且類別很多,工作起來并不輕松,常常要在電腦面前聚精會神坐上好幾個小時,有時候眼睛已經看來重影了,隨便揉一揉,又打起十二萬分精神,若發現數據異常還要立馬進行反饋。這樣日復一日堅持下來,腰酸背痛是常事,眼前仿佛有一個又一個圓圈圈在晃動,腦子里全是核酸結果。“工作越繁瑣就要越仔細,就越不能出差錯”,張方宇說道,除了對比工作外,開具醫囑同樣也需要細心和耐心,如果不小心將醫囑開錯,患者的病情將被延誤,也會耽誤患者的出院時機。為了減少失誤的發生,核酸組寧愿壓縮自己的休息時間,也要在仔細再三復核后,才開具醫囑。

核酸組除了和“數據”打交道外,也免不了和“人”打交道。“有些患者對核酸結果有疑問,或者結果異常,我們都會進行溝通”,張方宇說,每天溝通電話少則10多個,多的時候達八九十個,大多數都是對結果有疑問的電話,印象中最長的通話時間有20多分鐘,對于患者的問題,核酸組從來都是耐心解答。

平凡的崗位,發揮了不平凡的作用。核算組的工作看似不那么復雜,但卻起到了不可或缺的作用,能為患者病情檢查和治療提供重要依據,也是患者出院的重要指標之一。“希望我們對比的數據越來越少,這就證明勝利離我們越來越近”張方宇滿懷希望。

護理組:想盡辦法做好患者的保障工作

“觀察病情、采集核酸、保障生活物資、安撫患者情緒……”這就是內江市級亞定點醫院(以下簡稱醫院)護理組人員的工作常態,在防護服下堅定的是一顆想要守護家鄉的心。

“護理組有一半多的人是從成都支援回來的,完成隔離后,大家義無反顧繼續戰斗”,護理組組長、產科副護士長朱雪梅說,“9.08”內江本土疫情發生后,市一醫院在成都支援的核酸采樣支援隊緊急撤回,9月12日,隔離期結束,39人就在規定時間與院本部選派的11名護理人員集結完畢,到達市級亞定點醫院開展護理工作。隨著社會面確診陽性人員的增加,收治人員也逐漸增多,醫院增派人手后,目前護理組共有68名“戰士”戰斗在老百姓稱的“體育館方艙”。

9月13日,大批量患者入艙時,護理組迎來了第一個考驗,“如何妥善管理好這些患者呢?”“有限的護理人員在艙內應該如何運轉呢?”護理組經過縝密的考量后,將護理人員分成6個小組,采取協助組的模式,讓組與組之間相互支援成為了常態化。“一線崗位再苦再累,風險再大,護理組的人員都毫無怨言。”朱雪梅說,自己時刻都被他們感動,在高強度的工作中,所有組員無條件服從安排,大家團結友愛,并肩作戰,與病毒短兵相接,將困難逐個消滅。

“XX號床的婆婆要把口罩戴好哈!”“大哥不要隨意亂走動哦!”……“小蜜蜂”里不斷傳出護理大白提示的聲音。為了避免院感事件的發生,按照要求,需減少艙內護理人員與近距離交談,但不近距離又如何獲取患者需求宣教、解決患者困難呢?組內開始集思廣益,在不斷摸索中,也終于找到了妥善辦法:建立患者需求本、建立患者溝通群、張貼宣教海報、利用擴音器進行提醒。護理組還創新開展了艙內“一老一小”責任制管理,將老年人和小朋友觀察檢測工作壓實到人,做到全覆蓋、無遺漏。

和平時代,她們是白衣天使;疫情當前,她們是白衣戰士。在抗擊疫情“第一線”,他們沒有豪言壯語,只是在默默付出;沒有畏懼退縮,只是逆行出征。他們用責任和擔當,守護者他們愛的這座城市。

四川法制網

四川法制網

法治文化研究會

法治文化研究會

川公網安備 51010402001487號

川公網安備 51010402001487號